- Публикации:

- Артюхин В. В. Риск без вероятности [Текст] // Сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной когнитивной науки» (Воронеж, 22.01.2021 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – с. 22–25.

- Артюхин В. В. О классификации задач по анализу данных [Текст] // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Общество - наука - инновации» (Калуга, 17.02.2021 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – с. 30-39.

- Артюхин В. В., Морозова О. А. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации. Понятие и статистическая повторяемость // Технологии гражданской безопасности № 1 2021. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2021. – С 8–15.

- Артюхин В. В., Балер М. А., Морозова О. А., Путин В. С. Оценка профессиональных рисков личного состава МЧС России // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация № 3 2021. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2021. - Плод НИР предыдущего года.

- Артюхин В. В. Применение нейросетей для прогнозирования параметров и количества чрезвычайных ситуаций в сб. Наука и технологии обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Материалы мероприятий деловой части программы, организатором которых выступил ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Ч. II / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2021.

- Евдокимов В. И., Путин В. С., Ветошкин А. А., Артюхин В. В. Обстоятельства производственного травматизма и гибели личного состава федеральной противопожарной службы МЧС России (2010–2020 гг.) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях № 4 2021. – СПб. : Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова" МЧС России, 2021. - Тоже по следам НИР предыдущего года, первая публикация, индексируемая в Scopus в моей жизни.

- Раздел 6.9.1. «Социальная поддержка пострадавшего населения и территорий» государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году». – М.: МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2021.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- Научно-исследовательская работа "Разработка моделей прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Российской Федерации" (пункт 13 раздела IV Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.01.2021 г. №37) - Ненавижу работы с кучей заказчиков, а в этой я был руководителем.

- Научно-исследовательская работа "Разработка автоматизированной информационной системы хранения и анализа сведений о результатах деятельности научных работников". - Инициативная, заказчик – сам мой институт, здесь я тоже был руководителем. По сути, разработка базы данных под Access, но с фокусами, пришлось вспоминать и изучать всякие вещи, с которыми раньше не сталкивался. Access потому, что он везде у всех есть на рабочих местах.

- Разные интересные работы/документы:

- Прошел аттестацию на работе - с успехом.

- Подготовил материалы по нашему отделу для буклета "45 лет институту" (в этом году был юбилей). Каждый раз в таких случаях удивляюсь, сколько мы всего делаем.

- Самым неординарным было Заключение о возможности неблагоприятных последствий для экологии в связи с возведением в период чрезвычайных ситуаций земляных валов с использованием мешков из синтетических материалов - я понятия не имею, почему это попало в наш институт (мы экологией не занимаемся), и почему это попало ко мне...

- Читал онлайн-лекцию на 2 часа "Понимание риска техногенных катастроф и стихийных бедствий" - я не читал лекции лет 15.

- Делал расчеты по уязвимости к лесным пожарам районов Татарстана. Пришлось запрашивать данные из Авиалесохраны, хорошо, что получилось. Дальше совмещал карты и данные. Это всегда не очень легко по причине зачастую отсутствия нужных карт в нужном виде - попробуйте найти в обрабатываемом формате карты высот, например (в следующем году мне, кажись опять это предстоит - What go around... Comes around).

- Проходили большим числом сотрудников Экодиктант. В последнее время стало модным нас заставлять участвовать в добровольных мероприятиях.

- Был на конференции "комплексная безопасность 2021" и на салоне "Архимед 2021" (мы там даже что-то выиграли, но у меня нет диплома и медали... надо бы поискать в следующем году).

- Награжден медалью За пропаганду спасательного дела.

- Собрал Lego Friends Cafe. Вообще, я в последние годы в Лего только инвестирую, но тут уж не мог пройти мимо.

- Был дважды в Питере у друзей.

- Прочитал все произведения о Шерлоке Холмсе (те, что от Конан Дойла). Как по мне, так эта сага оказалась сильно переоценена.

- Прооперировался в больнице на глотке. Теперь не страдаю кистами и меньше храплю.

- Вакцинировался и ревакцинировался.

Поделиться

Показаны сообщения с ярлыком прикладная математика. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком прикладная математика. Показать все сообщения

пятница, 31 декабря 2021 г.

Итоги 2021 года

В этом году как-то особенно нет охоты садиться за эту писанину, но нужно блюсти традицию (для мемуаров пригодится).

четверг, 31 декабря 2020 г.

Итоги 2020 года (в народе известного как "адский")

Особо без предисловий.

- Публикации:

- Олтян И.Ю., Арефьева Е.В., Артюхин В.В., Верескун А.В., Гутарев С.В., Котосонов А.С., Чяснавичюс Ю.К. Методический подход к расчету прогнозного значения обобщенного показателя, характеризующего состояние системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территориях субъектов Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях // Технологии гражданской безопасности. № 2, 2020. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. – С. 4–13.

- Артюхин В. В. Многоуровневый анализ данных на примере научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, выполненных в интересах МЧС России // Прикладная информатика № 4 (88) 2020. – Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. – ISSN 1993–8314. – С. 105–119.

- Артюхин В. В. Обзор международных научных организаций, работающих в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях» (Екатеринбург, 02.10.2020 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – с. 13-19.

- Артюхин В. В. Инфографика. Классификация источников информации [Текст] // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Научные исследования в высшей школе: новые идеи, проблемы внедрения, поиск решений» (Новосибирск, 07.11.2020 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – с. 12–14.

- Артюхин В. В. Особенности учета случаев заболевания COVID-19: мир и Россия // Технологии гражданской безопасности № 4 2020. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. – С 18–23.

- Раздел 6.8 «Страхование и социальная поддержка населения» // «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году». — М. : МЧС России, 2020.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- ОКР «Разработка перспективных образцов специальной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Шифр «Комплект-8»).

- НИР «Системный анализ последствий ограничения режима потребления электроэнергии территориями Российской Федерации и формирование предложений по разработке соответствующих компенсационных мер на примере г. Москвы» (шифр – НИР «Блэкаут»). Интересная работа: что будет, если в Москве электричество вырубится везде? Разбираются все отрасли (производство, здравоохранение, социальное обеспечение, торговля и т. д.) с цифрами и пострадавшими по периодам (через 2 часа, через 4 часа, 6 часов, 12, 24).

- НИР «Анализ и оценка возможных угроз национальной безопасности РФ в части МЧС России на период до 2035 года».

- НИР «Разработка типового положения о системе управления охраной труда в МЧС России» (п. 14 раздела IV Плана НИОКР МЧС России на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274). П. 1.1. Анализ научно-обоснованной оценки действующей нормативной правовой и методической базы; анализ травматизма, гибели, инвалидности, смертности и заболеваемости личного состава МЧС России.

- Разные интересные работы/документы:

- Помогал центральному аппарату разобраться с тем, как же повысить эффективность научных организаций МЧС, с точки зрения официальных процедур. Парадокс заключается в том, что сделать это целенаправленно практически невозможно в силу особенностей процедуры оценки.

- Участвовал в разработке "Атласа рисков", усердно создаваемого в МЧС (он все еще создаётся).

- Формировал заявки на научно-исследовательские проекты в Белгороде.

- И не только в Белгороде. Год вообще прошел под знаком всяких предложений по перспективным работам в рамках института, РУДН, МЧС и Минобра. Посмотрим, что из этого выстрелит в следующем году.

- Давал заключение относительно применимости ГИС 4Д в интересах МЧС России (не понял, причем там функции МЧС).

- Очевидно, многое в этом году было связано с КОВИДом. Я делал три раздела в отчет института для МЧС: статистические аспекты, международный опыт (информационные технологии и цифровые сервисы) и опыт Южной Кореи.

- Разработал лекцию по кибербезопасности критически важных объектов. Читалась она представителям структур Туркмении под эгидой ОБСЕ.

- Породил Предложения в решение заседания секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ по вопросу: «О научных подходах к совершенствованию государственной политики в области развития рынка труда с позиции обеспечения экономической безопасности Российской Федерации».

- Отрецензировал два пособия на гриф МЧС.

- Выступил председателем государственной аттестационной комиссии в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий “Царицыно”». Было забавно.

- Как научный редактор работал над Энциклопедией цифровых технологий в издательстве Манн, Иванов и Фербер.

- Собственно, вот:

- Купил Nintendo Switch (Sony Playstation 5 пока не купил).

- Рисовал картины.

- Полежал в больнице в профилактических целях, хотя в процессе выяснилось, что нужно два раза полежать в целях хирургических. Надеюсь, в 21 получится.

- Съездил в горный парк Рускеала (Карелия). Шикарная была поездка.

- Навестил друзей в Питере (сколько же раз я там был? - 14... 15 - уже не знаю).

- Прочитал трехтомник О'Генри и начал второй том Ведьмака (много и часто скучно).

понедельник, 30 декабря 2019 г.

Итоги 2019 года

По уже привычному шаблону:

Всех с наступающими!

- Публикации:

- Артюхин В. В., Вялышев А. И., Добров В. М., Любин Ю. М. Метод автоматической классификации подводных потенциально опасных объектов // Технологии гражданской безопасности № 1, 2019. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. – С 12–19.

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. Обобщенные требования к оценочным показателям // Проблемы анализа риска. Том 16, 2019, № 5. – М. : Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2019. – С 82 – 85.

- Раздел 6.7 «Страхование и социальная поддержка населения» // «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году». — М. : МЧС России, 2019. Один год пропустил за последний почти десяток. :)

- Артюхин В. В., Вялышев А. И., Добров В. М., Любин Ю. М. Метод автоматической классификации подводных потенциально опасных объектов // Технологии гражданской безопасности № 1, 2019. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. – С 12–19.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- НИР «Исследование нормативно-правового и научно-методического обеспечения в области оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций». Хотя в этой работе я официально был научным руководителем, участие моё реально было довольно скупым. Целью работы была разработка новой методики оценки ущерба (всех видов) при чрезвычайных ситуациях. Дело это важное, но тема не вполне моя - тут надо «на земле» работать или большой опыт в данной области иметь.

- ОКР «Разработка перспективных образцов специальной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Шифр «Комплект-8»). Продолжали эту трехлетнюю работу по разработке «Автоматизированной информационной системы стратегического прогнозирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС».

- НИР «Разработка научно-методического аппарата оценки устойчивости муниципальных образований в условиях климатических изменений с учетом международного опыта» («КЛИМАТ-2019»). Это тот случай, когда нужно было за полдня придумать модель влияния климатических изменений на субъекты РФ, за следующие полдня - произвести миллион расчетов, причем обе половины дня относились к "позавчера". Получилось что-то вроде этого (в приближении, голубая часть столбца - это среднее количество локальных ЧС сейчас, а голубая с фиолетово-розовой вместе - среднее их же количество через 10 лет вследствие климатических изменений):

- НИР «Разработка методики определения необходимой численности инспекторского состава государственных надзоров МЧС России» (Шифр «Численность НД»). Тоже расчетов было много. Вышла забавная и судьбоносная промашка: заказчик предполагал, что в результате работы будет установлено, что численность надзорных органов следует увеличить... мы же пришли к выводу, что эту численность нужно значительно сократить. :) Применяли матстатистику, в частности, критерии нормальности. С моей точки зрения, изначальные положения модели оценки, сформулированные научным руководителем, не бесспорны.

- НИР «Исследование нормативно-правового и научно-методического обеспечения в области оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций». Хотя в этой работе я официально был научным руководителем, участие моё реально было довольно скупым. Целью работы была разработка новой методики оценки ущерба (всех видов) при чрезвычайных ситуациях. Дело это важное, но тема не вполне моя - тут надо «на земле» работать или большой опыт в данной области иметь.

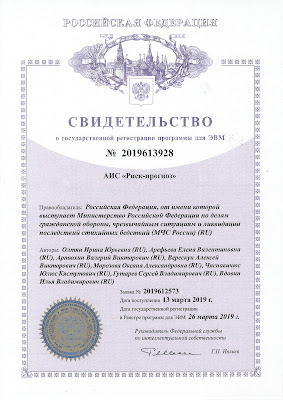

- Получили свидетельство на АИС «Риск-прогноз».

- Разные интересные работы/документы:

- Работал по направлению создания в МЧС «Атласа рисков чрезвычайных ситуаций». Мегапроект... Интересно, что в начале года я ездил в Следственный комитет РФ, где давал показания в качестве эксперта относительно предыдущей провальной попытки этот мегапроект реализовать (провальной попытки, которая, конечно, для кого-то стала весьма успешной... до поры).

- Анализировал статистику по происшествиям на воде. Пришел к выводам о неэффективности политики в этом отношении по нескольким направлениям.

- Постоял на выставке, посвященной дню рождения института, с двумя презентациями. Давно не доводилось. Надеюсь, что больше не доведется.

- Подключал коллег к базам данных издательства SpringerNature.

- Формулировал предложения по дополнительным показателям оценки деятельности научных организаций.

- Сочинял замечания и предложения по результатам рассмотрения проекта методических рекомендаций по определению критериев конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

- Написал аж четыре заявки на будущие потенциальные НИР.

- Пересчитывал плановые показатели государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 г. для Совета национальной безопасности.

- Поучаствовал в очередной попытке разработать методику оценки затрат на выполнение государственного задания (в части НИОКР). Попытка пока сошла на нет, вследствие смены руководства института.

- Написал четыре отзыва на диссертации и один - на диплом магистра.

- Породил предложения в проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности».

- Поучаствовал в двух семинарах Российского совета по международным делам.

- Раскритиковал проект профессионального стандарта дополнительного профессионального образования «Специалист в области анализа, оценки и управления риском чрезвычайных ситуаций» (далее – проект стандарта) для лиц, занимающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления. У меня от этого стандарта примерно такое ощущение: «У Пахома два диплома: ветврача и агронома, и работает Пахом в магазине «Гастроном». Впрочем, у меня от своей собственной жизни такое же ощущение. :)

- Отработал две Стратегии социально-экономического развития регионов.

- Ответил Научно-техническому управлению, что институт не располагает сведениями по использованию и применению эталонных сигналов частоты и времени (ЭСЧВ), передаваемых Государственной службой времени, частоты и определения параметров вращения Земли, а также информацией о рисках и механизмах управления/снижения рисков, связанных с изменением формирования шкалы Всемирного координированного времени UТС (с ума сойти).

- Разработал первый вариант методики учета чрезвычайных ситуаций. Чувствую, что мороки еще с этим будет море в следующем году.

- Работал по направлению создания в МЧС «Атласа рисков чрезвычайных ситуаций». Мегапроект... Интересно, что в начале года я ездил в Следственный комитет РФ, где давал показания в качестве эксперта относительно предыдущей провальной попытки этот мегапроект реализовать (провальной попытки, которая, конечно, для кого-то стала весьма успешной... до поры).

- Отредактировал одну книжку по линии издательства «Манн, Иванов и Фербер»: Линда Льюкас. Привет, Руби. - М. : МИФ, 2019.

- Поучился на Stepic.org:

- Linear Algebra. Problems and Methods

- Сложность вычислений

- Linear Algebra. Problems and Methods

- Съездил в Питер на ДР.

- Сходил с друзьями в Театр Наций на спектакль «Игра».

- Сделал ремонт в комнате (не сам, зато 28 раз бегал в течение двух недель между родительской и своей квартирами - я на работу реже хожу). Весь отпуск прошел так: две недели освобождал комнату, две недели непосредственно ремонта, две недели комнату загружал обратно.

- Рисовал картины:

- Читал Сэлинджера, Джерома К. Джерома, Дугласа Адамса, а также книги по нейронным сетям и сложным методам регрессионного анализа.

- Пошел учиться на клинического психолога, в феврале заканчиваю. Давно хотел, лет 20 уже. Когда с 7 лет имеешь дело с операторами, цифрами и функциями, годам к 20 возникает желание посмотреть на жизнь и с гуманитарной точки зрения. Работать по новообретаемой специальности пока не собираюсь. :)

- Снова взялся за гитару после большого перерыва. Много песен напел, часть записал. Пою я по-прежнему куда лучше, чем играю.

Всех с наступающими!

воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Итоги 2018 года

Полгода не работал. Как ни странно, это на результатах не сильно сказалось. :)

- Публикация:

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. Об опасностях иерархической агрегации // Прикладная информатика № 6 2018. – Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2018. – ISSN 1993–8314. Интересная тема, ей, на самом-то деле, более 100 лет.

- Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ:

- Мишалин О. Н., Артюхин В. В., Олтян И. Ю., Зиновьев С. В., Большагин А. Ю. № 2018661761 от 14 сентября 2018 г. «Прототип автоматизированной системы для сопровождения разработки и реализации государственной программы».

- Мишалин О. Н., Артюхин В. В., Олтян И. Ю., Зиновьев С. В., Большагин А. Ю. № 2018661761 от 14 сентября 2018 г. «Прототип автоматизированной системы для сопровождения разработки и реализации государственной программы».

- Разные интересные документы:

- Заключение по результатам работы «Создание единого федерального интерактивного мультимедийного информационно-аналитического проекта «Российский атлас безопасности» в комиссию по проверке выполнения работ и расходования бюджетных средств по государственному контракту от 10.12.2015 № 630/1020-049. Вывод: несмотря на то, что работа была сдана и закрыта, полнота и содержание отчетной документации по ней не выдерживает критики, разработанный сайт представляет собой не более, чем прототип настоящего, данные из разработанной «базы данных» неприменимы в силу своей неполноты и отсутствия доверия к ним. Насколько мне известно (работала комиссия), руководству МЧС предложено передать материалы в правоохранительные органы.

- Два внутренних стандарта организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

- Прогноз по сведениям о распространенности болезней озимых, яровых зерновых культур и картофеля за период с 2014–2018 гг., а также сведениям о вспышках заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы за период с 2013–2017 гг. для Министерства сельского хозяйства РФ.

- Один отзыв на автореферат диссертации (положительный).

- Конференции (давно я на них не бывал - в этом году пришлось):

- Международная конференция «Международные и социальные последствия использования технологий искусственного интеллекта». Бизнес-центр «Александр-Хаус» (г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1) 6 ноября 2018 г. Очень интересная была конференция, я и не предполагал, что нетехнари могут сказать столько интересного про искусственный интеллект.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Аналитика безопасности и развития России: культура, инфраструктура и интеллектуальные технологии государственного управления». Общественная палата РФ (г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1) 15 ноября 2018 г.

- Научно-исследовательские и другие крупные работы:

- Научно-методические предложения по оценке результативности и эффективности надзорной и уголовно-процессуальной деятельности должностных лиц органов ГПН ФПС МЧС России (п. 52 раздела 4.4 Плана научно-исследовательских и конструкторских работ МЧС России на 2018 год, утвержденного приказом МЧС России от 17.01.2018 № 15).

- НИР «Совершенствование и адаптация к российским реалиям инструментария независимой оценки риска бедствий на основе новых оценочных карт глобальной кампании МСУОБ ООН по повышению устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!»» (п. 19 раздела 3.6 Плана НИОКР МЧС России на 2018 год, утвержденного приказом МЧС России от 17.01.2018 № 15). Подключился к работе под конец, пришлось разрабатывать инструмент визуализации показателей. В качестве таковой была выбрана "роза Найтингейл", она же - "петушиный гребень". Расчеты и отрисовка реализовывались в R (мой главный инструмент в последние годы).

- ОКР (Шифр «Комплект-8»): Разработка перспективных образцов специальной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Расчетов было ужасающее количество, проводил их в R выгрузкой в Excel.

- ОКР (Шифр «Аква-грунт») «Разработка подсистемы интерпретации / обработки данных для поиска локальных объектов на дне и в поддонном пространстве. Классификация подводных потенциально опасных объектов». Это был самый масштабный проект. Разрабатывал искусственную нейронную сеть на Python+TensorFlow для классификации затонувших потенциально опасных объектов по изображениям с гидролокаторов бокового обзора (пример такого изображения ниже). В результате успех, на тестировании показана правильность определения класса объекта более 92 %.

- Отредактировал несколько книг по линии издательства «Манн, Иванов и Фербер»:

- Helen Caldwell, Dr Tammy Randall Pirmann, Dr Aleks Krotoski, etc. Help Your Kids with Computer Science – London, 2018.

- Gerald Lynch. Get technology. Be in the know. Upgrade your future. – Quarto Publishing plc., 2018.

- Cooper Nate, Gee Kim. Build your website. A Comic Guide to HTML, CSS and WordPress. – No Starch Press, 2014.

- Daniel J. Levitin. The Organized Mind. Thinking Straight in the Age of Information Overload. – Penguin Group, 2014.

- Linda Liukas. Hello, Ruby. Adventures in coding. - New York : Feiwel and Friends, 2015.

- Также редактировал статью по линии Российской коммуникативной ассоциации.

- Учился (все на Stepic.org):

- Статистика 1, 2, 3.

- Основы программирования в R.

- Анализ данных в R 1, 2.

- Никуда не ездил.

- Книги читал по нейронным сетям, как и предполагал. Темы на следующий год: медиативный и модеративный анализ, методы проведения опросов, углубление знаний в части работы с R.

четверг, 28 декабря 2017 г.

Итоги 2017 года

Давно не был, впрочем, блог так же давно превратился в место публикации ежегодного отчета. :) Априори думаю, что список достижений будет довольно куцым, ибо я решил сделать передышку и уволился из ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в мае месяце (пока думаю, что временно).

- Публикация всего одна (не считая традиционного раздела в госдоклад):

- Артюхин В. В. Повышение эффективности процедуры конкурсного отбора социально ориентированных НКО для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных НКО // Сб. материалов XXII Международной научно-практической конференция «Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их решения». — М. : МЧС России, 2017.

- Раздел 6.7 «Страхование и социальная поддержка населения» // «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году». — М. : МЧС России, 2017.

- Артюхин В. В. Повышение эффективности процедуры конкурсного отбора социально ориентированных НКО для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных НКО // Сб. материалов XXII Международной научно-практической конференция «Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их решения». — М. : МЧС России, 2017.

- Разные интересные документы:

- Предложения к тематическому селекторному совещанию «Об организации защиты жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период 2017 года» (это после трагедии на Сямозере).

- Материалы по нашей монографии «Страхование от чрезвычайных ситуаций» на конкурс Некоммерческого партнерства «Национальная академия наук пожарной безопасности» (кстати, мы его выиграли).

- Экспертное заключение с предложениями по корректировке паспорта показателя состояния национальной безопасности Российской Федерации «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на важных объектах и численность погибшего в них населения».

- Замечания к паспортам приоритетных проектов «Внедрение системы управления рисками в деятельность контрольно-надзорных органов» и «Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».

- Работа с переводом «Карты оценки устойчивости городов к бедствиям (оценочной карты для органов местного самоуправления)» («работа» – это потому, что я уже не помню, что конкретно с нею делал).

- Материалы по теме «Исторический экскурс и современные подходы к управлению рисками чрезвычайных ситуаций» в комплект методических материалов по программе повышения квалификации «Повышение квалификации специалистов в области менеджмента риска чрезвычайных ситуаций».

- Проект договора о сотрудничестве института с правительством Аргентины.

- Предложения и замечания в концепцию информационно-аналитической системы мониторинга показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации.

- Ответ Росгвардии по поводу того, как считать ущербы.

- Предложения к тематическому селекторному совещанию «Об организации защиты жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период 2017 года» (это после трагедии на Сямозере).

- Научно-исследовательские работы:

- «Научно-методическое обеспечение оценки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (п. 27 раздела III Плана НИОКР МЧС России на 2017 год, утвержденного приказом МЧС России от 12 апреля 2017 г. № 161). Если по простому: вот субсидия МЧС для НКО, вот много НКО, вот НКО, получившие субсидию в прошлом году. Вопрос: отработали ли они ее и насколько эффективно.

- Кроме того, занимался прогнозированием рисков природных пожаров. Все на основе открытых данных.

- «Научно-методическое обеспечение оценки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (п. 27 раздела III Плана НИОКР МЧС России на 2017 год, утвержденного приказом МЧС России от 12 апреля 2017 г. № 161). Если по простому: вот субсидия МЧС для НКО, вот много НКО, вот НКО, получившие субсидию в прошлом году. Вопрос: отработали ли они ее и насколько эффективно.

- Заключил договор на научное редактирование с издательством «Манн, Иванов и Фербер». Давно скучал по редакторской работе. Успел поработать над двумя книгами:

- Саманта Клейнберг. Почему. Руководство по поиску причин и принятию решений / Саманта Клейнберг ; пер. с англ. Ольги Поборцевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017.

- Анна Людвицкая. Математическая пицца / Анна Людвицкая; пер. с польск. В. Горохова; [науч. ред. В. Артюхин, В. Лидовская]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018.

- Кроме того, редактировал уже указанную монографию при переделке ее в пособие.

- Еще редактировал одну статью по ВНИИ и пару статей по линии Российской коммуникативной ассоциации.

- Поучился:

- Probabilistic Graphical Models 1: Representation.

- Applied Plotting, Charting & Data Representation in Python.

- Построение выводов по данным.

- и еще много чего, все не упомнишь, а Coursera перестала выдавать халявные сертификаты. :)

- Probabilistic Graphical Models 1: Representation.

- Книги читал, в основном, по прогнозированию и геостатистике — таковы были темы года. В следующем году, скорее всего, будут нейронные сети, байесовские модели и гео-пространственные методы. Из художки затарился Акуниным и Сапковким.

- Побывал с друзьями в Калуге.

- Сделал ремонт на кухне.

- Нарисовал несколько картин по номерам — пока не надоело.

суббота, 31 декабря 2016 г.

Итоги 2016 года

Вперед! :)

- Публикации - много чего по мелочи:

- Артюхин В. В. Анализ действующей методики оценки эффективности государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предложения по ее корректировке // Проблемы анализа риска, том 13, 2016, № 1. – ISSN 1812-5220. – С 24–31.

- Чяснавичюс Ю. К., Артюхин В. В. Государственно-частное партнерство как инструмент снижения риска бедствий // «Глобальные тенденции рисков и приоритеты международного сотрудничества». Тезисы конференции. 22 сентября 2016г., г.Астрахань. – МЧС России. – 2016.

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. О генерализованных критериях оценочных показателей // «Глобальные тенденции рисков и приоритеты международного сотрудничества». Тезисы конференции. 22 сентября 2016г., г.Астрахань. – МЧС России. – 2016.

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. О перспективах государственно-общественного управления в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций // Материалы Международной научно-практической конференции «Комплексные проблемы техносферной безопасности», г. Воронеж, 11-12 ноября 2016 г.

- Артюхин В. В. Анализ действующей методики оценки эффективности государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предложения по ее корректировке // Проблемы анализа риска, том 13, 2016, № 1. – ISSN 1812-5220. – С 24–31.

- Публикация - крупняк:

- Соколов Ю. И., Токарева Е. А., Корнейчук Л. В., Храпов А. Ю., Колесников А. В., Карпов В. В., Морозова О. А., Артюхин В. В., Сосунов И. В. Страхование от чрезвычайных ситуаций: Монография / Под общ. ред. С. И. Воронова / МЧС России. М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. – 292 с. – ISBN 978-5-93970-150-1. Вдобавок монография была переработана в учебное пособие и 29 декабря пришла новость о том, что оно получило гриф МЧС России "Допущено в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений". Пустячок, а приятно.

- «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году», раздел 6.7 «Страхование и социальная поддержка населения». Это как обычно.

- В этом году было совершенно "безобразное" количество запросов от центрального аппарата и, через него, от других министерств и ведомств по куче вопросов. В частности, были разработаны следующие документы:

- ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на предложение ООО «Продуктивные Технологические Системы» по вопросу применения "Интернета вещей". Вердикт: "Согласно материалам предложения и представленной схеме работы системы, построенной на основе программного обеспечения ООО «Продуктивные Технологические Системы» указанная система во всех случаях будет дублировать функциональность имеющихся на объекте систем мониторинга".

- Заключение с предложениями по информации, необходимой к включению в опросный лист, полученный в рамках обращения Минприроды России от 14.01.2016 по вопросу разработки проекта руководящего документа по безопасности и планированию землепользования. Вердикт: "ответы на большинство вопросов касаются сферы деятельности и задач непосредственно Минприроды России (политика землепользования, планирование землепользования и т. д.), в некоторых случаях – других ведомств (например, Минздрава России в части, касающейся санитарно-защитных зон) и не относятся к сфере компетенции МЧС России или института".

- Заключение с предложениями для доработки паспорта показателя состояния национальной безопасности в Российской Федерации «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и численность погибшего в них населения», включая критические значения подпоказателей. Я умираю с этих формулировок!

- Заключение по «Проекту рекомендаций касательно стратегий финансирования риска стихийных бедствий». Выдержка: "Перечисленные недостатки наносят катастрофический урон содержанию и смыслу документа, эффективно ликвидируя возможность его предметного анализа, по уровню качества перевода документ не может соответствовать статусу официального или конструктивно рассматриваться в данном ключе. Неприменим, поскольку терминология противоречит принятой российской, термины используются вольно и вольно же заменяются, что делать с этим документом и в каких правовых рамках – совершенно непонятно. В остальном документ без пояснений представляет собой набор общих фраз."

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ по возможной позиции Российской Федерации по тематике «климатической миграции».

- Предложения по нормативному регулированию одоризации бытового газа.

- Заключение о ходе и результатах выполнения в 2015 году мероприятий, предусмотренных пунктом 65 плана действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 г. Выдержка: "В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 01.12.2014 «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» финансирование федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» было прекращено. Как следствие, мероприятия, отвечающие приведенному выше описанию, в 2015 году не проводились."

- было и многое другое.

- ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на предложение ООО «Продуктивные Технологические Системы» по вопросу применения "Интернета вещей". Вердикт: "Согласно материалам предложения и представленной схеме работы системы, построенной на основе программного обеспечения ООО «Продуктивные Технологические Системы» указанная система во всех случаях будет дублировать функциональность имеющихся на объекте систем мониторинга".

- Раза три отстоял на разных выставках в рамках представления нашей экспозиции. Один раз это было в здании Совета Федерации.

- Научно-исследовательские работы:

- НИР «Разработка предложений по нормативно-правовому и методическому обеспечению создания системы учета экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» (пункт 1.4-3/Б1 Плана НИОКР МЧС России на 2016 год)».

- НИР «Поддержка Сендайской рамочной программы» (или как-то так - там был мой кусок по оценке исходного состояния рисков ЧС по регионам, но я в общую картину, честно признаюсь, не сильно вникал).

- НИР «Разработка предложений по нормативно-правовому и методическому обеспечению создания системы учета экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» (пункт 1.4-3/Б1 Плана НИОКР МЧС России на 2016 год)».

- Удостоился быть награжденным медалью МЧС России "За содружество во имя спасения".

- Ах, да! Стал в апреле начальником отдела Оценки рисков и международной координации. Должность стала выше, ответственности стало больше - денег стало меньше! :)

- Посетил мероприятие Geek Picnic 2016. Прикольно, но целевая аудитория, все-таки, моложе. Увы мне!

- Поучился:

- Bayesian Statistics: From Concept to Data Analysis - Coursera.

- Hadoop. Система для обработки больших объемов данных - stepic.org.

- Функциональное программирование на языке Haskell - stepic.org. Никогда! НИКОГДА БОЛЬШЕ! :)

- Нейронные сети - stepic.org.

- A Resilient Future: Science and Technology for Disaster Risk Reduction - edX.

- Bayesian Statistics: From Concept to Data Analysis - Coursera.

- Почитал книжек, наткнулся на жесткую математику:

- Category Theory for the Sciences

- Probabilistic Graphical Models

- Category Theory for the Sciences

- Был в Театре им. Моссовета на "Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда" - потрясающе (в хорошем смысле)!

суббота, 19 декабря 2015 г.

Прикладная математика эпохи Ренессанса

Изучаю историю математики по книге Виктора Катца. Наткнулся на очень интересную вещь: это схема из предисловия английского математика и мистика XVI-XVII веков Джона Ди к переводу 1570 года "Элементов" Евклида на английский язык. Сам перевод сделал Генри Биллингсли и выполнил его очень качественно, в книге было около 1000 страниц, в ней также были раскладные (как в детских книжках) схемы для демонстрации в трех измерениях тел и операций над ними. Однако предисловие Ди и, в особенности, упомянутая схема сами по себе представляют не меньший интерес.

На схеме Джон Ди попытался отразить структуру математики (математических наук, искусств и связей между ними) в соответствии с представлениями того времени, в частности, по характеру актуальных задач. Естественно, мистика туда тоже примешалась, хотя, как ни странно, она там не вызывает негативных эмоций.

Таким образом, древний английский рисунок, фактически, дает нам "карту" прикладной математики того времени. Я как специалист в данной области (и человек, который свою специальность считает самой лучшей на свете) мимо пройти не мог и по различным цифровым копиям, фрагментам таковых, по тексту Катца и другим, по словарям староанглийского языка и т. д. (та еще была работенка) постарался восстановить и перевести текст Ди. На 100% у меня это не получилось - даже на английском мне качественные копии или, что было бы еще лучше, перерисованные схемы, не встретились, но я надеюсь, что читателям будет интересно.

На схеме Джон Ди попытался отразить структуру математики (математических наук, искусств и связей между ними) в соответствии с представлениями того времени, в частности, по характеру актуальных задач. Естественно, мистика туда тоже примешалась, хотя, как ни странно, она там не вызывает негативных эмоций.

Таким образом, древний английский рисунок, фактически, дает нам "карту" прикладной математики того времени. Я как специалист в данной области (и человек, который свою специальность считает самой лучшей на свете) мимо пройти не мог и по различным цифровым копиям, фрагментам таковых, по тексту Катца и другим, по словарям староанглийского языка и т. д. (та еще была работенка) постарался восстановить и перевести текст Ди. На 100% у меня это не получилось - даже на английском мне качественные копии или, что было бы еще лучше, перерисованные схемы, не встретились, но я надеюсь, что читателям будет интересно.

суббота, 8 января 2011 г.

Жизненный путь: C/C++

Ох и долго же я не хотел браться за этот подсчет! Одна мысль о том, что нужно собрать в кучу где-то 1000 файлов из всех архивов и пересчитать в них строки будила не самые приятные мысли. Тем не менее...

К своему стыду я, программируя на дикой смеси из C и C++ с 1995 года, довольно долго вообще не знал, чем эти языки отличаются и что они вообще отличаются. Так уж получилось: литература тогда только набирала обороты, книги мне попались понятные, но их авторы не особо вникали в фундаментальные особенности и различия языков - стремились показать, как что-то делается, а не разницу между тем, как это делается там и там, и первопричины этой разницы. Я не представлял себе, что C и C++ - это "небо и земля", ровно до той поры, пока не прочитал книгу Страуструпа (Б.Страуструп "Язык программирования C++" - М.: Бином, 2007. Прочитал я ее, конечно, не в 2007, а значительно раньше - кто ее только не издавал и в каких годах, но все равно найти бывает сложно). С моей точки зрения, в мире есть два труда по программированию, которые заставляют почувствовать себя идиотом. Первый - это указанная книга Страуструпа (идиотом чувствуешь себя, читая ее в первый раз), вторая - это многотомник Кнута (Д.Кнут "Искусство программирования" - М.: Вильямс, 2000) (лично я чувствую себя идиотом каждый раз, когда берусь за нее, вне зависимости от количества прочтений). Если есть желание узнать, почему язык C++ таков, каков он есть, то и по этой теме у Страуструпа есть книга (Б.Страуструп "Дизайн и эволюция C++" - СПб.: Питер, 2006), она хороша тем, что в общем-то ни к чему не обязывает.

Как бы то ни было, собравшись с силами, немного покодировав на C++ и на командном языке (то есть создав bat-файл), я подсчитал таки объем написанного мною на указанной паре языков. Общее количество строк составило 87891. Как-то не очень много, честно говоря. Это лабораторки, курсовые, программы для души, имитационные модели, в общем - все.

Некоторые вещи приятно вспомнить:

К своему стыду я, программируя на дикой смеси из C и C++ с 1995 года, довольно долго вообще не знал, чем эти языки отличаются и что они вообще отличаются. Так уж получилось: литература тогда только набирала обороты, книги мне попались понятные, но их авторы не особо вникали в фундаментальные особенности и различия языков - стремились показать, как что-то делается, а не разницу между тем, как это делается там и там, и первопричины этой разницы. Я не представлял себе, что C и C++ - это "небо и земля", ровно до той поры, пока не прочитал книгу Страуструпа (Б.Страуструп "Язык программирования C++" - М.: Бином, 2007. Прочитал я ее, конечно, не в 2007, а значительно раньше - кто ее только не издавал и в каких годах, но все равно найти бывает сложно). С моей точки зрения, в мире есть два труда по программированию, которые заставляют почувствовать себя идиотом. Первый - это указанная книга Страуструпа (идиотом чувствуешь себя, читая ее в первый раз), вторая - это многотомник Кнута (Д.Кнут "Искусство программирования" - М.: Вильямс, 2000) (лично я чувствую себя идиотом каждый раз, когда берусь за нее, вне зависимости от количества прочтений). Если есть желание узнать, почему язык C++ таков, каков он есть, то и по этой теме у Страуструпа есть книга (Б.Страуструп "Дизайн и эволюция C++" - СПб.: Питер, 2006), она хороша тем, что в общем-то ни к чему не обязывает.

Как бы то ни было, собравшись с силами, немного покодировав на C++ и на командном языке (то есть создав bat-файл), я подсчитал таки объем написанного мною на указанной паре языков. Общее количество строк составило 87891. Как-то не очень много, честно говоря. Это лабораторки, курсовые, программы для души, имитационные модели, в общем - все.

Некоторые вещи приятно вспомнить:

- ParaTroopers - эту игрушку я с нуля создал под DirectX еще, помнится, 2-ой версии. Классика - расстрел парашютистов в воздухе. Собственно, я тогда как раз изучал DirectX и решил, что если уж изучаю, то нужно написать что-то такое, что давало бы ощущение законченного и полезного результата. Среди друзей игрушка имела большой успех - мы соревновались, кто больше наколошматит. Спрайты были мною же отрисованы в Paint с применением заготовок моего же производства, полученных с помощью 3DStudio (еще даже не Max, а 4.0). Звуки были надерганы из стандартных.

- Galaxian - тоже игрушка, калька со Space Invaders, которую я слепил, по той же причине, что и ParaTroopers, но уже на базе OpenGL.

- Кучка интерпретаторов, включая уникальное в какой-то мере творение - библиотеку SQuestMaster. Это библиотека, позволяющая выстраивать игры типа квест и RPG - манипулировать предметами, героями, характеристиками и т.д. Интерес в том, что ее можно использовать по-разному: с одной стороны это полноценная библиотека классов, а с другой - в ней еще есть интерпретатор с простого языка и функция, которая сама выстраивает из классов этой библиотеки нужную структуру сущностей, получая на вход текстовый файл с командами. Причем предметами можно не только вручную (с позиции игрока) манипулировать, но также можно задавать функции а-ля ON_PICKUP, ON_USE и так далее, и эти функции также можно задавать и на уровне библиотеки классов, и на уровне командного файла. Большая была работка.

- Имитационные модели - собственно, и сейчас я большей частью зарабатываю на жизнь именно ими. В основном все просто: есть библиотека/framework, модель забивается с ее помощью, при этом даже не пишется код создания окон, обработки сообщений и т.д. Интересное начинается тогда, когда реально нужно самому что-то обрабатывать или подключать какие-то далекие от этого framework-а средства: например, по ходу процесса моделирования черпать информацию из БД и соответствующим образом корректировать поведение модели (я это реализовал, когда диссертацию готовил). Много фокусов приходилось делать за много лет.

- Отдельный большой пакет программ - это лабы: тут много стандартного, причем это стандартное актуально и сегодня (калькуляторы для бесконечно больших чисел, конверторы форматов, оконные библиотеки под DOS - они, конечно, уже не актуальны, графические редакторы и т.д.). Кто сказал, что у нас в отрасли так уж быстро все меняется?

пятница, 13 августа 2010 г.

Жизненный путь: Ассемблер

Имеется в виду ассемблер x86. Несколько программок было написано под i286 и i386 для защищенного режима работы процессоров, но в основном - реальный режим, пробы пера и стандартные лабораторки.

В 90-х на фоне DOS, историй о вирусах, быстрейших программ на "асме" и прочего, понимать (хотя бы) Ассемблер было круто! Я пишу "Ассемблер" с большой буквы - это неправильно, вообще-то, поскольку "ассемблер" - это тип языка низкого уровня, а не имя собственное. В моем случае правильно было бы писать "Ассемблер x86", но я уж, извините, по привычке. Так вот, возвращаясь: конечно, после кодирования на нескольких языках высокого уровня кодирование на Ассемблере было мукой, но мукой почетной. Для сегодняшних студентов это, по-моему, просто мука. Как я и говорил ранее, и сейчас от этой муки есть польза: программирование на Ассемблере позволяет разобраться с адресацией, тем, почему какая-то функция или процедура выполняется дольше, чем другая, тем, как в памяти организуются классы и выполняются виртуальные функции (если у вас хватит безумия заниматься объектно-ориентированным программированием на этом языке). И, вообще, Ассемблер открывает перед программистом новый слой реальности, подвигая его ближе к сокровенному - тому, что на самом деле происходит с компьютером, когда он что-то делает (следующий шаг по направлению к истине - трансляция ассемблерных кодов в машинные, еще один - загрузка и исполнение операций в процессоре той или иной архитектуры, а следующий и последний - понимание того, как отдельные транзисторы собираются для создания тех или иных схем, и того, какова связь между электрическим током из розетки и текстом на экране). За исключением специфических случаев, каждый сам для себя решает, нужно ему все это понимание или нет, но, если вы решили пойти до самого конца и "просветиться по полной", могу порекомендовать пару книг:

В 90-х на фоне DOS, историй о вирусах, быстрейших программ на "асме" и прочего, понимать (хотя бы) Ассемблер было круто! Я пишу "Ассемблер" с большой буквы - это неправильно, вообще-то, поскольку "ассемблер" - это тип языка низкого уровня, а не имя собственное. В моем случае правильно было бы писать "Ассемблер x86", но я уж, извините, по привычке. Так вот, возвращаясь: конечно, после кодирования на нескольких языках высокого уровня кодирование на Ассемблере было мукой, но мукой почетной. Для сегодняшних студентов это, по-моему, просто мука. Как я и говорил ранее, и сейчас от этой муки есть польза: программирование на Ассемблере позволяет разобраться с адресацией, тем, почему какая-то функция или процедура выполняется дольше, чем другая, тем, как в памяти организуются классы и выполняются виртуальные функции (если у вас хватит безумия заниматься объектно-ориентированным программированием на этом языке). И, вообще, Ассемблер открывает перед программистом новый слой реальности, подвигая его ближе к сокровенному - тому, что на самом деле происходит с компьютером, когда он что-то делает (следующий шаг по направлению к истине - трансляция ассемблерных кодов в машинные, еще один - загрузка и исполнение операций в процессоре той или иной архитектуры, а следующий и последний - понимание того, как отдельные транзисторы собираются для создания тех или иных схем, и того, какова связь между электрическим током из розетки и текстом на экране). За исключением специфических случаев, каждый сам для себя решает, нужно ему все это понимание или нет, но, если вы решили пойти до самого конца и "просветиться по полной", могу порекомендовать пару книг:

- Таненбаум Э. "Архитектура компьютера". Серия "Классика CS". 5-е изд. - СПб.: Питер, 2007.

- Петцольд Ч. "Код". - М.: Русская редакция, 2009.

- Сван Т. "Освоение Turbo Assembler". - К.: Диалектика, 1996. ISBN: 5-7707-9254-X.

- Финогенов К.Г. "Самоучитель по системным функциям MS-DOS". 2-изд. - М.: Радио и связь, 1995. ISBN: 5-900797-02-3.

- 3596 строк - на лабораторки и собственные эксперименты с графикой и защищенным режимом процессора;

- 5028 строк - на библиотеки, которые потом активно использовались в вышеозначенных лабораторках и экспериментах;

- 1918 строк - на объектно-ориентированные эксперименты;

- 1846 - на программы для Windows (задумка даже маленькой программы для Windows превращается на Ассмеблере... в общем, программ было всего 2).

суббота, 17 июля 2010 г.

Жизненный путь: Java и Java-script

Смысл последующего изложения легче понять, если прочитать преамбулу здесь.

Что касается языка программирования Java и его производных, то тут, надо признать мне похвастаться особо нечем. Я начал изучать его из соображений чистого энтузиазма где-то в 1996 году по книге одного из его создателей Патрика Нотона (эту книгу потом "заныкала" моя сокурсница, утверждая, что не отдаст, пока я не выдам ей подарок на день рождения, на который меня, кстати, не пригласили; подарок так и не получила, так что книжку так и не отдала). В то время Java не была таким монстром, как сегодня - воспринималась как средство для анимации картинок на веб-страницах, создания часиков и прочей мишуры. Этой мишурой был набит до отказа каждый второй сайт (с появлением Dynamic HTML от Microsoft ситуация еще более усугубилась). Только спустя несколько лет стало понятно, насколько мощным может быть этот язык в умелых руках - мне доводилось видеть и работать над огромнейшими и полезнейшими приложениями целиком или большей частью реализованными на Java.

Помню в той самой книге Нотона меня привлекло несколько тезисов относительно Java. На сегодняшний день все это не ново, не уникально или уже показало свою несостоятельность, а вот тогда было и ново, и уникально, и хотелось верить во все это:

Да, у оператора break с метками в Java имеются определенные особенности, ограничивающие его бесконтрольное применение, и все же у меня тогда прочтение приведенного текста вызвало отчетливое: "Хех! Ну вы, блин, даете"! В итоге, отчасти благодаря скептицизму, я не ушел на Java дальше пробы пера, так что наколдовал за всю свою программистскую жизнь лишь 2 791 строку кода на этом языке в трех десятках аплетов, среди которых были:

Спору нет - хороший программист может изучить и второй, и пятый, и десятый язык, но программисты на всех языках, изученных ими после первого, пишут также как на этом первом, но в другом синтаксисе. Страуструп высказал это очень четко (правда, по поводу C++):

Первый язык откладывает значимый отпечаток (это нужно помнить и при обучении программистов на четверке языков, указанных ранее, но там можно обойти этот минус, если на Паскаль и Ассемблер не давать слишком уж много времени). Иными словами, всегда нужно понимать, кого вы воспитываете.

Что касается языка программирования Java и его производных, то тут, надо признать мне похвастаться особо нечем. Я начал изучать его из соображений чистого энтузиазма где-то в 1996 году по книге одного из его создателей Патрика Нотона (эту книгу потом "заныкала" моя сокурсница, утверждая, что не отдаст, пока я не выдам ей подарок на день рождения, на который меня, кстати, не пригласили; подарок так и не получила, так что книжку так и не отдала). В то время Java не была таким монстром, как сегодня - воспринималась как средство для анимации картинок на веб-страницах, создания часиков и прочей мишуры. Этой мишурой был набит до отказа каждый второй сайт (с появлением Dynamic HTML от Microsoft ситуация еще более усугубилась). Только спустя несколько лет стало понятно, насколько мощным может быть этот язык в умелых руках - мне доводилось видеть и работать над огромнейшими и полезнейшими приложениями целиком или большей частью реализованными на Java.

Помню в той самой книге Нотона меня привлекло несколько тезисов относительно Java. На сегодняшний день все это не ново, не уникально или уже показало свою несостоятельность, а вот тогда было и ново, и уникально, и хотелось верить во все это:

- наличие автоматической сборки мусора;

- неотделимость объявления класса от его реализации;

- строгая типизация;

- отсутствие непосредственной работы с указателями;

- интерпретация и переносимость;

- безопасность ПО для клиентского компьютера благодаря "sandbox" или, согласно Нотону, "железному занавесу" (это к вопросу о несостоятельности - первый вирус на Java появился еще в августе 1998);

- отсутствие goto и так далее.

В Java нет оператора goto... Оператор break в Java работает с метками.

Да, у оператора break с метками в Java имеются определенные особенности, ограничивающие его бесконтрольное применение, и все же у меня тогда прочтение приведенного текста вызвало отчетливое: "Хех! Ну вы, блин, даете"! В итоге, отчасти благодаря скептицизму, я не ушел на Java дальше пробы пера, так что наколдовал за всю свою программистскую жизнь лишь 2 791 строку кода на этом языке в трех десятках аплетов, среди которых были:

- мини-программы для рисования;

- динамические фильтры для изображений;

- простейшие прыгающие надписи (с музычкой в формате AU!);

- те самые электронные часики;

- примитивная по интеллекту противника и графическому исполнению игра с компьютером в крестики-нолики (истинное мастерство игрока в нее проявляется не в выигрыше, а в способности проиграть или хотя бы свести к ничьей) и т.д.

Спору нет - хороший программист может изучить и второй, и пятый, и десятый язык, но программисты на всех языках, изученных ими после первого, пишут также как на этом первом, но в другом синтаксисе. Страуструп высказал это очень четко (правда, по поводу C++):

C++ поддерживает множество стилей программирования. Все они основаны на строгой проверке типов, и целью большей их части является достижение высокого уровня абстракции данных и непосредственного отображения идей программиста. Каждый стиль может эффективно достичь этих целей, в то же время обеспечивая эффективность выполнения и использования ресурсов. Программисты, приходящие из различных языковых сред (например, C, Fortran, Lisp, ML, Ada, Eiffel, Pascal или Modula-2), должны понять: для того чтобы воспользоваться преимуществами C++, необходимо потратить время на изучение и применение стилей программирования, приемлемых для C++. Тоже самое касается программистов, пользовавшихся более ранней и менее выразительной версией C++.

Бездумное применение в новом языке методов, эффективных в другом языке, обычно ведет к неуклюжему, медленному и сложному в сопровождении коду. Такой код к тому же еще и неприятно писать, потому что каждая строка кода и каждое сообщение компилятора об ошибке напоминает программисту, что используемый язык отличается от "старого языка". Вы можете писать в стиле Fortran, C, Smalltalk и т.п. на любом языке, но это и неприятно и неэкономично в языке с другой философией. Любой язык может послужить щедрым источником идей о том, как писать программы на C++. Однако для того, чтобы быть эффективным в новом контексте, эти идеи нужно трансформировать в нечто другое, более соответствующее общей структуре и системе типов C++. Над базовой системой типов возможны только пирровы победы. (Б.Страуструп "Язык программирования C++", 3-е изд. - СПб.: М.: "Невский диалект" - "Издательство БИНОМ"), 1999 г.)

Первый язык откладывает значимый отпечаток (это нужно помнить и при обучении программистов на четверке языков, указанных ранее, но там можно обойти этот минус, если на Паскаль и Ассемблер не давать слишком уж много времени). Иными словами, всегда нужно понимать, кого вы воспитываете.

суббота, 3 июля 2010 г.

Жизненный путь: Паскаль

С написанием программ я завязал в 2004 году. Последней программой стала разработанная в качестве расчетной для кандидатской диссертации. На время завязал или навсегда - не знаю, но, учитывая, что первую программу на Sinclair ZX Spectrum я написал в 7 лет в 1985 году (я знаю, что много раз об этом говорил, но еще неоднократно, наверное, об этом вспомню - горжусь), можно сказать, что у меня к 2004 году было 19 лет практики - не стыдно уже и переключиться на что-нибудь другое.

Давно хотел подвести некую черту, посчитать/вспомнить сколько и чего я создал за все эти годы. Начать решил с Паскаля. С этим языком я познакомился в 1995 году на первом курсе института, в который пришел с отличным знанием 8-ми диалектов Бейсика (gw, Q, Spectrum, Yamaha, БК - не помню, правда, какой именно диалект и т.д.), подозревая, что существуют и другие языки, но не имея опыта работы с ними.

Собственно, все лабораторные работы на первом курсе писались именно на Паскале (Borland Turbo Pascal 7.0). Объектно-ориентированным программированием на нем в моем исполнении разве что только "пахло" - было несколько небольших программ-примеров. Беготни и восторгов по поводу Delphi я не разделял. В свободное время тоже кое-что писалось (я разрывался между тягой к программированию и фанатизмом по установке и сносу Windows 95). По инерции на втором курсе было написано еще несколько программ на Паскале, после чего произошла смена курса - в жизнь пришли C/C++ (к сожалению, сразу вместе) и не желали покидать ее вплоть до 2004 года, смеясь в мозгу над всеми новомодными время от времени появлявшимися новыми языками.

Поскольку в общей сумме на Паскале было написано не так уж много, я взял за труд пересчитать все свои LOC (англ. Lines Of Code - строки кода) во всех файлах, которые смог найти. С ужасом предвижу, что будет, когда я дойду до C++ - там тысячи файлов, разбросанных по сотням каталогов за период в 10 лет. С Паскалем все было проще: программы в основном по одному файлу, под DOS, без излишеств в интерфейсах (зачастую интерфейсом служит командная строка), минимум адресной арифметики, чистые реализации придуманных или позаимствованных алгоритмов в разных комбинациях плюс обработка данных. Жизнь была куда проще, как мне кажется.

Именно по причине таких ясных и относительно простых взаимоотношений с Паскалем я до сих пор считаю его одним из лучших инструментов для обучения будущих программистов. Теоретически те же чистые, понятные лабораторки, предназначенные для формирования представления об алгоритмах и программах вообще, можно давать и на других языках, например, тех же C/C++. Но это теоретически, а на практике в этих языках любое взаимодействие даже с такими базовыми конструкциями, как строки и массивы, требует априорных знаний ("пререквизита") относительно архитектуры компьютера и адресной арифметики, что мне не кажется правильным - человека сначала надо увлечь, а пугать и мучить можно уже потом, когда подсядет. И, вдобавок, Паскаль в качестве первого языка программирования расширяет кругозор - от C/C++ программисту все равно никуда не деться, рано или поздно ему придется их изучить, но нехорошо, если окромя них он ничего в жизни не видел. Есть, конечно, и свои минусы в описанной мною практике, но сейчас не об этом.

При подсчете строк я, естественно, выкидывал пустые, а вот комментарии учитывал - не зря же я их писал в назидание себе и потомкам! Еще, думаю, стоит упомянуть, что в качестве стиля расстановки скобок и отступов я всегда использовал так называемый "расширенный стиль" или "стиль Олмана" (конечно, только с тех пор, как узнал, что такое отступы, что такое стиль в кодировании, выработал хоть какой-то свой и решил его придерживаться). Это важно, потому что стиль Олмана предполагает, например, размещение каждого оператора (begin/end) или операторной скобки в отдельной строке, что, естественно, увеличивает общее число строк.

Итак, в общей сложности я насчитал 21 366 строк кода на Паскале. Из них:

Давно хотел подвести некую черту, посчитать/вспомнить сколько и чего я создал за все эти годы. Начать решил с Паскаля. С этим языком я познакомился в 1995 году на первом курсе института, в который пришел с отличным знанием 8-ми диалектов Бейсика (gw, Q, Spectrum, Yamaha, БК - не помню, правда, какой именно диалект и т.д.), подозревая, что существуют и другие языки, но не имея опыта работы с ними.

Собственно, все лабораторные работы на первом курсе писались именно на Паскале (Borland Turbo Pascal 7.0). Объектно-ориентированным программированием на нем в моем исполнении разве что только "пахло" - было несколько небольших программ-примеров. Беготни и восторгов по поводу Delphi я не разделял. В свободное время тоже кое-что писалось (я разрывался между тягой к программированию и фанатизмом по установке и сносу Windows 95). По инерции на втором курсе было написано еще несколько программ на Паскале, после чего произошла смена курса - в жизнь пришли C/C++ (к сожалению, сразу вместе) и не желали покидать ее вплоть до 2004 года, смеясь в мозгу над всеми новомодными время от времени появлявшимися новыми языками.

Поскольку в общей сумме на Паскале было написано не так уж много, я взял за труд пересчитать все свои LOC (англ. Lines Of Code - строки кода) во всех файлах, которые смог найти. С ужасом предвижу, что будет, когда я дойду до C++ - там тысячи файлов, разбросанных по сотням каталогов за период в 10 лет. С Паскалем все было проще: программы в основном по одному файлу, под DOS, без излишеств в интерфейсах (зачастую интерфейсом служит командная строка), минимум адресной арифметики, чистые реализации придуманных или позаимствованных алгоритмов в разных комбинациях плюс обработка данных. Жизнь была куда проще, как мне кажется.

Именно по причине таких ясных и относительно простых взаимоотношений с Паскалем я до сих пор считаю его одним из лучших инструментов для обучения будущих программистов. Теоретически те же чистые, понятные лабораторки, предназначенные для формирования представления об алгоритмах и программах вообще, можно давать и на других языках, например, тех же C/C++. Но это теоретически, а на практике в этих языках любое взаимодействие даже с такими базовыми конструкциями, как строки и массивы, требует априорных знаний ("пререквизита") относительно архитектуры компьютера и адресной арифметики, что мне не кажется правильным - человека сначала надо увлечь, а пугать и мучить можно уже потом, когда подсядет. И, вдобавок, Паскаль в качестве первого языка программирования расширяет кругозор - от C/C++ программисту все равно никуда не деться, рано или поздно ему придется их изучить, но нехорошо, если окромя них он ничего в жизни не видел. Есть, конечно, и свои минусы в описанной мною практике, но сейчас не об этом.

При подсчете строк я, естественно, выкидывал пустые, а вот комментарии учитывал - не зря же я их писал в назидание себе и потомкам! Еще, думаю, стоит упомянуть, что в качестве стиля расстановки скобок и отступов я всегда использовал так называемый "расширенный стиль" или "стиль Олмана" (конечно, только с тех пор, как узнал, что такое отступы, что такое стиль в кодировании, выработал хоть какой-то свой и решил его придерживаться). Это важно, потому что стиль Олмана предполагает, например, размещение каждого оператора (begin/end) или операторной скобки в отдельной строке, что, естественно, увеличивает общее число строк.

Итак, в общей сложности я насчитал 21 366 строк кода на Паскале. Из них:

- 11 778 строк - это, собственно, лабораторные работы по программированию (I курс, осень 1995 - июнь 1996 гг.);

- 5 709 строк - это лабораторные работы по другим дисциплинам (периодически на протяжении обучения с 1995 по 2000 я решал, что все-таки стоит использовать Паскаль для программ, где не требуется интерфейс, которые по характеру являются чисто расчетными) например по таким, как:

- "Физика" - работа по визуализации действия законов Брюстера и Маллюса;

- "Формальные языки и формальные грамматики" - вычисление лишних правил в контекстно-чувствительных грамматиках;

- "Анализ алгоритмов" - задача о восьми ферзях;

- "Технология разработки ПО" - сейчас уже не могу ни вспомнить, ни понять, что именно это было, так странно оно выглядит;

- "Оптимальное управление" - программа численного решения однопродуктовой задачи и т.д.;

- "Физика" - работа по визуализации действия законов Брюстера и Маллюса;

- оставшиеся 3 879 строк - это то что писалось для души, например:

- шифровка и архивация файлов с применением бинарного дерева по методу Хаффмана;

- всякая мелочь с применением Turbo Vision (хотя любая "мелочь" с применением Turbo Vision превращается в большую программу) - кто не знает, есть такая библиотека оконных классов для DOS (и в консольных окнах отлично работает), собственно, на ее основе реализованы пользовательские интерфейсы самого Turbo Pascal 7.0, других продуктов Borland и не только Borland той эпохи;

- фракталы (посмотрел сейчас на них - ну и жуть);

- модули общего назначения для отображения меню;

- несколько программ для Windows на чистом Паскале и т.д.

- шифровка и архивация файлов с применением бинарного дерева по методу Хаффмана;

пятница, 7 мая 2010 г.

Математика и... порнография / диета

Замахнувшись в последнем посте на идею для кандидатской, работая в данный момент в области математического моделирования (прямиком по научной специальности) и насмотревшись сериала "Числа", вдруг задумался: а ведь впрямь много чего в нашем мире можно с пользой формализовать и смоделировать. Тут, как на зло, не то в подтверждение, не то в опровержение своих слов узнал о новом виде экспертизы кино- и видеоматериалов порнографического характера. До такого мне, конечно, далеко, но и математики там, признаться, немного.

Интересно, что методика разрабатывается в Саратовском государственном университете им. Н.Г.Чернышевского в Учебно-научной лаборатории моделирования правовых явлений и процессов. При просмотре страницы с информацией о ней я обратил внимание на два фрагмента текста:

и

Изречение Суворова и обладание неограниченным запасом студентов для экспериментов смотрятся в связи с экспертизой порнографии особенно красочно.

Если серьезно, то проблема и задача эти нешуточные, очень важные и интересные. К сожалению, к данной конкретной попытке формализовать до определенной степени порнографию возникает ряд претензий:

Обратимся все же к тому, где они могут помочь. Задумался о массе человека. Предположим, что мы имеем организм определенной массы. Предположим, для простоты, что она изменяется дискретно через равные промежутки времени. В основном ее и измеряют через промежутки, поэтому это не должно быть проблемой.

Поскольку мы рассматриваем дискретную шкалу времени, масса также изменяется скачками. Величина скачка к моменту времени ti и его направление определяется как функция от объема потребленных веществ за период времени от ti-1 до ti, объема выделений, объема потраченных калорий, которые можно подсчитать, за то же время, а также еще множества факторов, которые нам неподконтрольны и/или неизвестны (температура среды, "биоритмы", генетика и т.д.). Все факторы входят в функцию в разных долях, более того, доли могут меняться в течение времени. Таким образом, масса человека - это некий функционал, заданный на пространстве функций размера скачка и кое-чего еще. Вот это "кое-чего" меня и интересует.

Начав 7 месяцев назад заниматься спортом (сбрасывая лишний вес и "качаясь"), я понял одну интересную и банальную вещь: у организма на каждый момент времени есть мнение относительно "правильной массы". Скажем, когда я комфортно чувствовал себя в 38 размере брюк, моя "нормальная" по мнению организма масса составляла где-то 86 кг. Посредством скачков туда и сюда я мог потолстеть или похудеть, но всегда возвращался к этой цифре - масса всегда находилась где-то в этой окрестности. Сейчас моя "нормальная" масса "тусуется" в окрестности 76 кг (29 размер брюк), и даже если я наемся на Новый Год, потолстев на 4 кг, через пару дней вернусь к 76 (проверено). Вот эта "нормальная" масса и есть еще один аргумент нашего функционала. Проблема в том, что она, как я показал на своем примере (не без гордости), постоянно смещается.

Так вот вопрос: можно ли вычислить ее на момент времени t, исходя из описания модели и того, что мы знаем. Может быть, я утрирую, как это со мной частенько бывает, но мне кажется, что ни среднее, ни средневзвешенное здесь не сработают...

P.S. Заметил на днях: мы говорим, что для наращивания мышечной массы нужно увеличивать вес. Но из курса физики известно, что "масса" - это физическая величина, "количество вещества" в физическом объекте, в то время как "вес" - это сила воздействия тела на опору (или другой вид крепления в случае подвешенных тел), возникающая в поле сил тяжести. Таким образом, правильнее было бы сказать, что мы увеличиваем массу, чтобы набрать вес, а не наоборот.

Интересно, что методика разрабатывается в Саратовском государственном университете им. Н.Г.Чернышевского в Учебно-научной лаборатории моделирования правовых явлений и процессов. При просмотре страницы с информацией о ней я обратил внимание на два фрагмента текста:

Я люблю правду без украшений. А.В. Суворов

и

Являясь структурным подразделением СГУ имени Н.Г. Чернышевского, мы располагаем неограниченным человеческим ресурсом для наших экспериментов – студенты.

Изречение Суворова и обладание неограниченным запасом студентов для экспериментов смотрятся в связи с экспертизой порнографии особенно красочно.

Если серьезно, то проблема и задача эти нешуточные, очень важные и интересные. К сожалению, к данной конкретной попытке формализовать до определенной степени порнографию возникает ряд претензий:

- Прежде чем публиковать подобный документ (в России как минимум), неплохо бы добиться каких-нибудь результатов, чтобы докладываться, так сказать, предметно. В ином (в данном) случае "анонс" появления научной методики превращается в балаган и цель для бесконечно пошлого и саркастичного юмора.

- Подобные тексты надо продумывать: мы с друзьями целый день играли по Skype в разгадывание ребусов, так как расшифровать большинство сокращений авторы сообщения постеснялись (вот уж нашли тему, на фоне которой стесняться). Расшифровка аббревиатуры "НЭП" (которая уже сама по себе водевиль, потому что не имеет отношения к "Новой Экономической Политике") нам далась (слово-то какое) довольно легко. А вот какой из вариантов, предложенный нами для "НЗВ", является правильным, мы так и не уверены (собственно, проблемы вызывает только буква "З", она же интригует). Значки, которыми обозначаются все эти "НЭП", "ЭП", "НЗВ", "ЗВ" и т.д. добавляют игре еще больше азарта.

- Может быть, мне кто-нибудь объяснит, как можно формализовать и в каких единицах измерить вот это:

1.1.1. Частичное отсутствие волосяного покрова в области гениталий до степени детального определения анатомических элементов наружных ПО (как вы понимаете, "ПО" не имеет отношение к Программному Обеспечению - пояснение мое)

И, вообще, частичное отсутствие по сравнению с чем? Может быть, вот так, как оно есть, оно генетически и есть - самое полное присутствие.

Обратимся все же к тому, где они могут помочь. Задумался о массе человека. Предположим, что мы имеем организм определенной массы. Предположим, для простоты, что она изменяется дискретно через равные промежутки времени. В основном ее и измеряют через промежутки, поэтому это не должно быть проблемой.

Поскольку мы рассматриваем дискретную шкалу времени, масса также изменяется скачками. Величина скачка к моменту времени ti и его направление определяется как функция от объема потребленных веществ за период времени от ti-1 до ti, объема выделений, объема потраченных калорий, которые можно подсчитать, за то же время, а также еще множества факторов, которые нам неподконтрольны и/или неизвестны (температура среды, "биоритмы", генетика и т.д.). Все факторы входят в функцию в разных долях, более того, доли могут меняться в течение времени. Таким образом, масса человека - это некий функционал, заданный на пространстве функций размера скачка и кое-чего еще. Вот это "кое-чего" меня и интересует.

Начав 7 месяцев назад заниматься спортом (сбрасывая лишний вес и "качаясь"), я понял одну интересную и банальную вещь: у организма на каждый момент времени есть мнение относительно "правильной массы". Скажем, когда я комфортно чувствовал себя в 38 размере брюк, моя "нормальная" по мнению организма масса составляла где-то 86 кг. Посредством скачков туда и сюда я мог потолстеть или похудеть, но всегда возвращался к этой цифре - масса всегда находилась где-то в этой окрестности. Сейчас моя "нормальная" масса "тусуется" в окрестности 76 кг (29 размер брюк), и даже если я наемся на Новый Год, потолстев на 4 кг, через пару дней вернусь к 76 (проверено). Вот эта "нормальная" масса и есть еще один аргумент нашего функционала. Проблема в том, что она, как я показал на своем примере (не без гордости), постоянно смещается.

Так вот вопрос: можно ли вычислить ее на момент времени t, исходя из описания модели и того, что мы знаем. Может быть, я утрирую, как это со мной частенько бывает, но мне кажется, что ни среднее, ни средневзвешенное здесь не сработают...

P.S. Заметил на днях: мы говорим, что для наращивания мышечной массы нужно увеличивать вес. Но из курса физики известно, что "масса" - это физическая величина, "количество вещества" в физическом объекте, в то время как "вес" - это сила воздействия тела на опору (или другой вид крепления в случае подвешенных тел), возникающая в поле сил тяжести. Таким образом, правильнее было бы сказать, что мы увеличиваем массу, чтобы набрать вес, а не наоборот.

Подписаться на:

Сообщения (Atom)