- Публикации:

- Арефьева Е. В., Артюхин В. В., Котосонов А. С. «О подходе к определению расчетных индексов подверженности природным пожарам территорий пилотного субъекта РФ в рамках технологии дистанционной оценки риска» / Е. В. Арефьева, В. В. Артюхин, А. С. Котосонов // Моделирование сложных процессов и систем : Сборник трудов секции № 10 ХХXII Международной научно-практической конференции, Химки, 01 марта 2022 года. – Химки: Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2022. – С. 74-80.

- Арефьева Е.В., Крапухин В.В., Олтян И.Ю., Котосонова М.Н., Артюхин В.В. «Устойчивость муниципальных образований Российской Федерации в условиях изменения климата»: Монография / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2022. – Монография, о своём участии в которой я узнал после того, как ее запустили в печать. Там действительно есть мои иллюстративные и расчетные материалы, касающиеся моей же модели влияния климатических изменений на субъекты РФ, но вот отношение коллег к использованию моего имени и этих материалов, вообще говоря, вызывает вопросики (спасибо, что хоть молча, но в авторы включили).

- Артюхин В. В. «Риск, вероятность и восприятие» // Проблемы анализа риска. Том 19, 2022, № 5. – М. : Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2022. – С 90 – 97. – Этой работой я доволен. Я такие статьи называю «академических хулиганством»: то есть формально вся научность соблюдена, но вот тема, цель и средства ее развития провокационны. В этой работе я «напал» на понятие и выражение риска негативных событий, постарался показать, что для нормального человека значение риска 10^(-3) ничего не означает, апеллируя к множеству примеров из психологических исследований.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- НИР «Разработка научно-обоснованных предложений по формированию проекта концепции комплексной системы кадрового обеспечения в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их предупреждения и ликвидации на период до 2030 года». – Здесь было небольшое участие в виде раздела «Результаты анализа возможных негативных последствий от чрезвычайных ситуаций промышленного внедрения индустриальных новаций, новых технологий, имеющих массовый характер в горизонте до 2030 года и далее».

- НИР «Научно-методическое сопровождение развития АИУС РСЧС» (раздел IV пункт 16 Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного приказом МЧС России от 21.12.2022 г. №893). – Вот это был Ад (с большой буквы): необходимость анализа более 32 методик расчета последствий негативных событий (взрывы топливно-воздушных смесей, резервуаров с перегретой жидкостью, факельное горение, пожар пролива – короче, сплошная физика); расплывающийся в пространстве, времени и возможностях творческий коллектив; научный руководитель, который звонит в среднем 8 раз в день, не сообщая ничего конструктивного (и ничего не делая); заказчик, который по традиции генерирует требования с увеличивающейся интенсивностью по мере приближения даты закрытия работы и прочее «приятное». Справился, но все исполнители остались недовольны заработанным (я тоже).

- НИР «Проведение исследований и разработка научно обоснованного уровня допустимого риска гибели людей в происшествиях на водных объектах». – Тут я участвовал только в виде консультанта.

- Зарегистрировали очередную БД (пора уже на патенты переходить, свидетельств у меня накопилось 1.5 десятка, и это при том, что я особо не чащу).

- Разные интересные работы/документы:

- Весь год боролись в институте с Академией Гугл и со своими сотрудниками, чтобы они там регистрировались.

- Добровольно-принудительно поучаствовал в очередном «диктанте».

- Выбран кандидатом в члены жюри на конкурс Минобороны по инновациям.

- Стал наставником у двух молодых ученых, также был руководителем практики у одного дипломника-программиста (сообразительный).

- Написал часть практикума для аспирантов (примеры применения графовых моделей).

- Был на салоне «Армия 2022». Опять в Кубинке, опять в «Патриоте». Почему не на Камчатке?

- Был в апреле в Питере у друзей (Толя и Ира: «Привет!»).

- Прочитал много интересных и разных книг. Больше всего отложились:

- Насим Н. Талеб «Черный лебедь. Под знаком неопределённости».

- Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

Поделиться

Показаны сообщения с ярлыком конференция. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком конференция. Показать все сообщения

пятница, 30 декабря 2022 г.

Итоги 2022 года

Не скажу, что год был сильно позитивный, что для меня, что «вообще». В семье у родителей котик умер от рака (фибросаркомы), у кошки рак выявили (карциному). Плюс СВО со всеми вытекающими. Плюс отношение руководства института, где я работаю, к тому, сколько сотрудникам нужно денег и сколько нужно самим руководителям. Плюс у мамы операция была серьезная и т. д. Можно долго перечислять, часть из этого будет указана ниже. Будем надеяться, что следующий год будет как минимум не более дерьмовым, чем этот.

пятница, 31 декабря 2021 г.

Итоги 2021 года

В этом году как-то особенно нет охоты садиться за эту писанину, но нужно блюсти традицию (для мемуаров пригодится).

- Публикации:

- Артюхин В. В. Риск без вероятности [Текст] // Сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной когнитивной науки» (Воронеж, 22.01.2021 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – с. 22–25.

- Артюхин В. В. О классификации задач по анализу данных [Текст] // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Общество - наука - инновации» (Калуга, 17.02.2021 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – с. 30-39.

- Артюхин В. В., Морозова О. А. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации. Понятие и статистическая повторяемость // Технологии гражданской безопасности № 1 2021. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2021. – С 8–15.

- Артюхин В. В., Балер М. А., Морозова О. А., Путин В. С. Оценка профессиональных рисков личного состава МЧС России // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация № 3 2021. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2021. - Плод НИР предыдущего года.

- Артюхин В. В. Применение нейросетей для прогнозирования параметров и количества чрезвычайных ситуаций в сб. Наука и технологии обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Материалы мероприятий деловой части программы, организатором которых выступил ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Ч. II / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2021.

- Евдокимов В. И., Путин В. С., Ветошкин А. А., Артюхин В. В. Обстоятельства производственного травматизма и гибели личного состава федеральной противопожарной службы МЧС России (2010–2020 гг.) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях № 4 2021. – СПб. : Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова" МЧС России, 2021. - Тоже по следам НИР предыдущего года, первая публикация, индексируемая в Scopus в моей жизни.

- Раздел 6.9.1. «Социальная поддержка пострадавшего населения и территорий» государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году». – М.: МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2021.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- Научно-исследовательская работа "Разработка моделей прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Российской Федерации" (пункт 13 раздела IV Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.01.2021 г. №37) - Ненавижу работы с кучей заказчиков, а в этой я был руководителем.

- Научно-исследовательская работа "Разработка автоматизированной информационной системы хранения и анализа сведений о результатах деятельности научных работников". - Инициативная, заказчик – сам мой институт, здесь я тоже был руководителем. По сути, разработка базы данных под Access, но с фокусами, пришлось вспоминать и изучать всякие вещи, с которыми раньше не сталкивался. Access потому, что он везде у всех есть на рабочих местах.

- Разные интересные работы/документы:

- Прошел аттестацию на работе - с успехом.

- Подготовил материалы по нашему отделу для буклета "45 лет институту" (в этом году был юбилей). Каждый раз в таких случаях удивляюсь, сколько мы всего делаем.

- Самым неординарным было Заключение о возможности неблагоприятных последствий для экологии в связи с возведением в период чрезвычайных ситуаций земляных валов с использованием мешков из синтетических материалов - я понятия не имею, почему это попало в наш институт (мы экологией не занимаемся), и почему это попало ко мне...

- Читал онлайн-лекцию на 2 часа "Понимание риска техногенных катастроф и стихийных бедствий" - я не читал лекции лет 15.

- Делал расчеты по уязвимости к лесным пожарам районов Татарстана. Пришлось запрашивать данные из Авиалесохраны, хорошо, что получилось. Дальше совмещал карты и данные. Это всегда не очень легко по причине зачастую отсутствия нужных карт в нужном виде - попробуйте найти в обрабатываемом формате карты высот, например (в следующем году мне, кажись опять это предстоит - What go around... Comes around).

- Проходили большим числом сотрудников Экодиктант. В последнее время стало модным нас заставлять участвовать в добровольных мероприятиях.

- Был на конференции "комплексная безопасность 2021" и на салоне "Архимед 2021" (мы там даже что-то выиграли, но у меня нет диплома и медали... надо бы поискать в следующем году).

- Награжден медалью За пропаганду спасательного дела.

- Собрал Lego Friends Cafe. Вообще, я в последние годы в Лего только инвестирую, но тут уж не мог пройти мимо.

- Был дважды в Питере у друзей.

- Прочитал все произведения о Шерлоке Холмсе (те, что от Конан Дойла). Как по мне, так эта сага оказалась сильно переоценена.

- Прооперировался в больнице на глотке. Теперь не страдаю кистами и меньше храплю.

- Вакцинировался и ревакцинировался.

четверг, 31 декабря 2020 г.

Итоги 2020 года (в народе известного как "адский")

Особо без предисловий.

- Публикации:

- Олтян И.Ю., Арефьева Е.В., Артюхин В.В., Верескун А.В., Гутарев С.В., Котосонов А.С., Чяснавичюс Ю.К. Методический подход к расчету прогнозного значения обобщенного показателя, характеризующего состояние системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территориях субъектов Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях // Технологии гражданской безопасности. № 2, 2020. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. – С. 4–13.

- Артюхин В. В. Многоуровневый анализ данных на примере научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, выполненных в интересах МЧС России // Прикладная информатика № 4 (88) 2020. – Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. – ISSN 1993–8314. – С. 105–119.

- Артюхин В. В. Обзор международных научных организаций, работающих в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях» (Екатеринбург, 02.10.2020 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – с. 13-19.

- Артюхин В. В. Инфографика. Классификация источников информации [Текст] // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Научные исследования в высшей школе: новые идеи, проблемы внедрения, поиск решений» (Новосибирск, 07.11.2020 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – с. 12–14.

- Артюхин В. В. Особенности учета случаев заболевания COVID-19: мир и Россия // Технологии гражданской безопасности № 4 2020. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. – С 18–23.

- Раздел 6.8 «Страхование и социальная поддержка населения» // «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году». — М. : МЧС России, 2020.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- ОКР «Разработка перспективных образцов специальной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Шифр «Комплект-8»).

- НИР «Системный анализ последствий ограничения режима потребления электроэнергии территориями Российской Федерации и формирование предложений по разработке соответствующих компенсационных мер на примере г. Москвы» (шифр – НИР «Блэкаут»). Интересная работа: что будет, если в Москве электричество вырубится везде? Разбираются все отрасли (производство, здравоохранение, социальное обеспечение, торговля и т. д.) с цифрами и пострадавшими по периодам (через 2 часа, через 4 часа, 6 часов, 12, 24).

- НИР «Анализ и оценка возможных угроз национальной безопасности РФ в части МЧС России на период до 2035 года».

- НИР «Разработка типового положения о системе управления охраной труда в МЧС России» (п. 14 раздела IV Плана НИОКР МЧС России на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274). П. 1.1. Анализ научно-обоснованной оценки действующей нормативной правовой и методической базы; анализ травматизма, гибели, инвалидности, смертности и заболеваемости личного состава МЧС России.

- Разные интересные работы/документы:

- Помогал центральному аппарату разобраться с тем, как же повысить эффективность научных организаций МЧС, с точки зрения официальных процедур. Парадокс заключается в том, что сделать это целенаправленно практически невозможно в силу особенностей процедуры оценки.

- Участвовал в разработке "Атласа рисков", усердно создаваемого в МЧС (он все еще создаётся).

- Формировал заявки на научно-исследовательские проекты в Белгороде.

- И не только в Белгороде. Год вообще прошел под знаком всяких предложений по перспективным работам в рамках института, РУДН, МЧС и Минобра. Посмотрим, что из этого выстрелит в следующем году.

- Давал заключение относительно применимости ГИС 4Д в интересах МЧС России (не понял, причем там функции МЧС).

- Очевидно, многое в этом году было связано с КОВИДом. Я делал три раздела в отчет института для МЧС: статистические аспекты, международный опыт (информационные технологии и цифровые сервисы) и опыт Южной Кореи.

- Разработал лекцию по кибербезопасности критически важных объектов. Читалась она представителям структур Туркмении под эгидой ОБСЕ.

- Породил Предложения в решение заседания секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ по вопросу: «О научных подходах к совершенствованию государственной политики в области развития рынка труда с позиции обеспечения экономической безопасности Российской Федерации».

- Отрецензировал два пособия на гриф МЧС.

- Выступил председателем государственной аттестационной комиссии в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий “Царицыно”». Было забавно.

- Как научный редактор работал над Энциклопедией цифровых технологий в издательстве Манн, Иванов и Фербер.

- Собственно, вот:

- Купил Nintendo Switch (Sony Playstation 5 пока не купил).

- Рисовал картины.

- Полежал в больнице в профилактических целях, хотя в процессе выяснилось, что нужно два раза полежать в целях хирургических. Надеюсь, в 21 получится.

- Съездил в горный парк Рускеала (Карелия). Шикарная была поездка.

- Навестил друзей в Питере (сколько же раз я там был? - 14... 15 - уже не знаю).

- Прочитал трехтомник О'Генри и начал второй том Ведьмака (много и часто скучно).

понедельник, 30 декабря 2019 г.

Итоги 2019 года

По уже привычному шаблону:

Всех с наступающими!

- Публикации:

- Артюхин В. В., Вялышев А. И., Добров В. М., Любин Ю. М. Метод автоматической классификации подводных потенциально опасных объектов // Технологии гражданской безопасности № 1, 2019. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. – С 12–19.

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. Обобщенные требования к оценочным показателям // Проблемы анализа риска. Том 16, 2019, № 5. – М. : Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2019. – С 82 – 85.

- Раздел 6.7 «Страхование и социальная поддержка населения» // «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году». — М. : МЧС России, 2019. Один год пропустил за последний почти десяток. :)

- Артюхин В. В., Вялышев А. И., Добров В. М., Любин Ю. М. Метод автоматической классификации подводных потенциально опасных объектов // Технологии гражданской безопасности № 1, 2019. – М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019. – С 12–19.

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы:

- НИР «Исследование нормативно-правового и научно-методического обеспечения в области оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций». Хотя в этой работе я официально был научным руководителем, участие моё реально было довольно скупым. Целью работы была разработка новой методики оценки ущерба (всех видов) при чрезвычайных ситуациях. Дело это важное, но тема не вполне моя - тут надо «на земле» работать или большой опыт в данной области иметь.

- ОКР «Разработка перспективных образцов специальной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Шифр «Комплект-8»). Продолжали эту трехлетнюю работу по разработке «Автоматизированной информационной системы стратегического прогнозирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС».

- НИР «Разработка научно-методического аппарата оценки устойчивости муниципальных образований в условиях климатических изменений с учетом международного опыта» («КЛИМАТ-2019»). Это тот случай, когда нужно было за полдня придумать модель влияния климатических изменений на субъекты РФ, за следующие полдня - произвести миллион расчетов, причем обе половины дня относились к "позавчера". Получилось что-то вроде этого (в приближении, голубая часть столбца - это среднее количество локальных ЧС сейчас, а голубая с фиолетово-розовой вместе - среднее их же количество через 10 лет вследствие климатических изменений):

- НИР «Разработка методики определения необходимой численности инспекторского состава государственных надзоров МЧС России» (Шифр «Численность НД»). Тоже расчетов было много. Вышла забавная и судьбоносная промашка: заказчик предполагал, что в результате работы будет установлено, что численность надзорных органов следует увеличить... мы же пришли к выводу, что эту численность нужно значительно сократить. :) Применяли матстатистику, в частности, критерии нормальности. С моей точки зрения, изначальные положения модели оценки, сформулированные научным руководителем, не бесспорны.

- НИР «Исследование нормативно-правового и научно-методического обеспечения в области оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций». Хотя в этой работе я официально был научным руководителем, участие моё реально было довольно скупым. Целью работы была разработка новой методики оценки ущерба (всех видов) при чрезвычайных ситуациях. Дело это важное, но тема не вполне моя - тут надо «на земле» работать или большой опыт в данной области иметь.

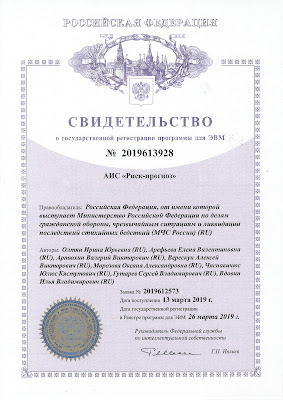

- Получили свидетельство на АИС «Риск-прогноз».

- Разные интересные работы/документы:

- Работал по направлению создания в МЧС «Атласа рисков чрезвычайных ситуаций». Мегапроект... Интересно, что в начале года я ездил в Следственный комитет РФ, где давал показания в качестве эксперта относительно предыдущей провальной попытки этот мегапроект реализовать (провальной попытки, которая, конечно, для кого-то стала весьма успешной... до поры).

- Анализировал статистику по происшествиям на воде. Пришел к выводам о неэффективности политики в этом отношении по нескольким направлениям.

- Постоял на выставке, посвященной дню рождения института, с двумя презентациями. Давно не доводилось. Надеюсь, что больше не доведется.

- Подключал коллег к базам данных издательства SpringerNature.

- Формулировал предложения по дополнительным показателям оценки деятельности научных организаций.

- Сочинял замечания и предложения по результатам рассмотрения проекта методических рекомендаций по определению критериев конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

- Написал аж четыре заявки на будущие потенциальные НИР.

- Пересчитывал плановые показатели государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 г. для Совета национальной безопасности.

- Поучаствовал в очередной попытке разработать методику оценки затрат на выполнение государственного задания (в части НИОКР). Попытка пока сошла на нет, вследствие смены руководства института.

- Написал четыре отзыва на диссертации и один - на диплом магистра.

- Породил предложения в проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности».

- Поучаствовал в двух семинарах Российского совета по международным делам.

- Раскритиковал проект профессионального стандарта дополнительного профессионального образования «Специалист в области анализа, оценки и управления риском чрезвычайных ситуаций» (далее – проект стандарта) для лиц, занимающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления. У меня от этого стандарта примерно такое ощущение: «У Пахома два диплома: ветврача и агронома, и работает Пахом в магазине «Гастроном». Впрочем, у меня от своей собственной жизни такое же ощущение. :)

- Отработал две Стратегии социально-экономического развития регионов.

- Ответил Научно-техническому управлению, что институт не располагает сведениями по использованию и применению эталонных сигналов частоты и времени (ЭСЧВ), передаваемых Государственной службой времени, частоты и определения параметров вращения Земли, а также информацией о рисках и механизмах управления/снижения рисков, связанных с изменением формирования шкалы Всемирного координированного времени UТС (с ума сойти).

- Разработал первый вариант методики учета чрезвычайных ситуаций. Чувствую, что мороки еще с этим будет море в следующем году.

- Работал по направлению создания в МЧС «Атласа рисков чрезвычайных ситуаций». Мегапроект... Интересно, что в начале года я ездил в Следственный комитет РФ, где давал показания в качестве эксперта относительно предыдущей провальной попытки этот мегапроект реализовать (провальной попытки, которая, конечно, для кого-то стала весьма успешной... до поры).

- Отредактировал одну книжку по линии издательства «Манн, Иванов и Фербер»: Линда Льюкас. Привет, Руби. - М. : МИФ, 2019.

- Поучился на Stepic.org:

- Linear Algebra. Problems and Methods

- Сложность вычислений

- Linear Algebra. Problems and Methods

- Съездил в Питер на ДР.

- Сходил с друзьями в Театр Наций на спектакль «Игра».

- Сделал ремонт в комнате (не сам, зато 28 раз бегал в течение двух недель между родительской и своей квартирами - я на работу реже хожу). Весь отпуск прошел так: две недели освобождал комнату, две недели непосредственно ремонта, две недели комнату загружал обратно.

- Рисовал картины:

- Читал Сэлинджера, Джерома К. Джерома, Дугласа Адамса, а также книги по нейронным сетям и сложным методам регрессионного анализа.

- Пошел учиться на клинического психолога, в феврале заканчиваю. Давно хотел, лет 20 уже. Когда с 7 лет имеешь дело с операторами, цифрами и функциями, годам к 20 возникает желание посмотреть на жизнь и с гуманитарной точки зрения. Работать по новообретаемой специальности пока не собираюсь. :)

- Снова взялся за гитару после большого перерыва. Много песен напел, часть записал. Пою я по-прежнему куда лучше, чем играю.

Всех с наступающими!

воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Итоги 2018 года

Полгода не работал. Как ни странно, это на результатах не сильно сказалось. :)

- Публикация:

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. Об опасностях иерархической агрегации // Прикладная информатика № 6 2018. – Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2018. – ISSN 1993–8314. Интересная тема, ей, на самом-то деле, более 100 лет.

- Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ:

- Мишалин О. Н., Артюхин В. В., Олтян И. Ю., Зиновьев С. В., Большагин А. Ю. № 2018661761 от 14 сентября 2018 г. «Прототип автоматизированной системы для сопровождения разработки и реализации государственной программы».

- Мишалин О. Н., Артюхин В. В., Олтян И. Ю., Зиновьев С. В., Большагин А. Ю. № 2018661761 от 14 сентября 2018 г. «Прототип автоматизированной системы для сопровождения разработки и реализации государственной программы».

- Разные интересные документы:

- Заключение по результатам работы «Создание единого федерального интерактивного мультимедийного информационно-аналитического проекта «Российский атлас безопасности» в комиссию по проверке выполнения работ и расходования бюджетных средств по государственному контракту от 10.12.2015 № 630/1020-049. Вывод: несмотря на то, что работа была сдана и закрыта, полнота и содержание отчетной документации по ней не выдерживает критики, разработанный сайт представляет собой не более, чем прототип настоящего, данные из разработанной «базы данных» неприменимы в силу своей неполноты и отсутствия доверия к ним. Насколько мне известно (работала комиссия), руководству МЧС предложено передать материалы в правоохранительные органы.

- Два внутренних стандарта организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

- Прогноз по сведениям о распространенности болезней озимых, яровых зерновых культур и картофеля за период с 2014–2018 гг., а также сведениям о вспышках заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы за период с 2013–2017 гг. для Министерства сельского хозяйства РФ.

- Один отзыв на автореферат диссертации (положительный).

- Конференции (давно я на них не бывал - в этом году пришлось):

- Международная конференция «Международные и социальные последствия использования технологий искусственного интеллекта». Бизнес-центр «Александр-Хаус» (г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1) 6 ноября 2018 г. Очень интересная была конференция, я и не предполагал, что нетехнари могут сказать столько интересного про искусственный интеллект.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Аналитика безопасности и развития России: культура, инфраструктура и интеллектуальные технологии государственного управления». Общественная палата РФ (г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1) 15 ноября 2018 г.

- Научно-исследовательские и другие крупные работы:

- Научно-методические предложения по оценке результативности и эффективности надзорной и уголовно-процессуальной деятельности должностных лиц органов ГПН ФПС МЧС России (п. 52 раздела 4.4 Плана научно-исследовательских и конструкторских работ МЧС России на 2018 год, утвержденного приказом МЧС России от 17.01.2018 № 15).

- НИР «Совершенствование и адаптация к российским реалиям инструментария независимой оценки риска бедствий на основе новых оценочных карт глобальной кампании МСУОБ ООН по повышению устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!»» (п. 19 раздела 3.6 Плана НИОКР МЧС России на 2018 год, утвержденного приказом МЧС России от 17.01.2018 № 15). Подключился к работе под конец, пришлось разрабатывать инструмент визуализации показателей. В качестве таковой была выбрана "роза Найтингейл", она же - "петушиный гребень". Расчеты и отрисовка реализовывались в R (мой главный инструмент в последние годы).

- ОКР (Шифр «Комплект-8»): Разработка перспективных образцов специальной техники, предназначенных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Расчетов было ужасающее количество, проводил их в R выгрузкой в Excel.

- ОКР (Шифр «Аква-грунт») «Разработка подсистемы интерпретации / обработки данных для поиска локальных объектов на дне и в поддонном пространстве. Классификация подводных потенциально опасных объектов». Это был самый масштабный проект. Разрабатывал искусственную нейронную сеть на Python+TensorFlow для классификации затонувших потенциально опасных объектов по изображениям с гидролокаторов бокового обзора (пример такого изображения ниже). В результате успех, на тестировании показана правильность определения класса объекта более 92 %.

- Отредактировал несколько книг по линии издательства «Манн, Иванов и Фербер»:

- Helen Caldwell, Dr Tammy Randall Pirmann, Dr Aleks Krotoski, etc. Help Your Kids with Computer Science – London, 2018.

- Gerald Lynch. Get technology. Be in the know. Upgrade your future. – Quarto Publishing plc., 2018.

- Cooper Nate, Gee Kim. Build your website. A Comic Guide to HTML, CSS and WordPress. – No Starch Press, 2014.

- Daniel J. Levitin. The Organized Mind. Thinking Straight in the Age of Information Overload. – Penguin Group, 2014.

- Linda Liukas. Hello, Ruby. Adventures in coding. - New York : Feiwel and Friends, 2015.

- Также редактировал статью по линии Российской коммуникативной ассоциации.

- Учился (все на Stepic.org):

- Статистика 1, 2, 3.

- Основы программирования в R.

- Анализ данных в R 1, 2.

- Никуда не ездил.

- Книги читал по нейронным сетям, как и предполагал. Темы на следующий год: медиативный и модеративный анализ, методы проведения опросов, углубление знаний в части работы с R.

четверг, 28 декабря 2017 г.

Итоги 2017 года

Давно не был, впрочем, блог так же давно превратился в место публикации ежегодного отчета. :) Априори думаю, что список достижений будет довольно куцым, ибо я решил сделать передышку и уволился из ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в мае месяце (пока думаю, что временно).

- Публикация всего одна (не считая традиционного раздела в госдоклад):

- Артюхин В. В. Повышение эффективности процедуры конкурсного отбора социально ориентированных НКО для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных НКО // Сб. материалов XXII Международной научно-практической конференция «Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их решения». — М. : МЧС России, 2017.

- Раздел 6.7 «Страхование и социальная поддержка населения» // «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году». — М. : МЧС России, 2017.

- Артюхин В. В. Повышение эффективности процедуры конкурсного отбора социально ориентированных НКО для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных НКО // Сб. материалов XXII Международной научно-практической конференция «Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их решения». — М. : МЧС России, 2017.

- Разные интересные документы:

- Предложения к тематическому селекторному совещанию «Об организации защиты жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период 2017 года» (это после трагедии на Сямозере).

- Материалы по нашей монографии «Страхование от чрезвычайных ситуаций» на конкурс Некоммерческого партнерства «Национальная академия наук пожарной безопасности» (кстати, мы его выиграли).

- Экспертное заключение с предложениями по корректировке паспорта показателя состояния национальной безопасности Российской Федерации «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на важных объектах и численность погибшего в них населения».

- Замечания к паспортам приоритетных проектов «Внедрение системы управления рисками в деятельность контрольно-надзорных органов» и «Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».

- Работа с переводом «Карты оценки устойчивости городов к бедствиям (оценочной карты для органов местного самоуправления)» («работа» – это потому, что я уже не помню, что конкретно с нею делал).

- Материалы по теме «Исторический экскурс и современные подходы к управлению рисками чрезвычайных ситуаций» в комплект методических материалов по программе повышения квалификации «Повышение квалификации специалистов в области менеджмента риска чрезвычайных ситуаций».

- Проект договора о сотрудничестве института с правительством Аргентины.

- Предложения и замечания в концепцию информационно-аналитической системы мониторинга показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации.

- Ответ Росгвардии по поводу того, как считать ущербы.

- Предложения к тематическому селекторному совещанию «Об организации защиты жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период 2017 года» (это после трагедии на Сямозере).

- Научно-исследовательские работы:

- «Научно-методическое обеспечение оценки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (п. 27 раздела III Плана НИОКР МЧС России на 2017 год, утвержденного приказом МЧС России от 12 апреля 2017 г. № 161). Если по простому: вот субсидия МЧС для НКО, вот много НКО, вот НКО, получившие субсидию в прошлом году. Вопрос: отработали ли они ее и насколько эффективно.

- Кроме того, занимался прогнозированием рисков природных пожаров. Все на основе открытых данных.

- «Научно-методическое обеспечение оценки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (п. 27 раздела III Плана НИОКР МЧС России на 2017 год, утвержденного приказом МЧС России от 12 апреля 2017 г. № 161). Если по простому: вот субсидия МЧС для НКО, вот много НКО, вот НКО, получившие субсидию в прошлом году. Вопрос: отработали ли они ее и насколько эффективно.

- Заключил договор на научное редактирование с издательством «Манн, Иванов и Фербер». Давно скучал по редакторской работе. Успел поработать над двумя книгами:

- Саманта Клейнберг. Почему. Руководство по поиску причин и принятию решений / Саманта Клейнберг ; пер. с англ. Ольги Поборцевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017.

- Анна Людвицкая. Математическая пицца / Анна Людвицкая; пер. с польск. В. Горохова; [науч. ред. В. Артюхин, В. Лидовская]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018.

- Кроме того, редактировал уже указанную монографию при переделке ее в пособие.

- Еще редактировал одну статью по ВНИИ и пару статей по линии Российской коммуникативной ассоциации.

- Поучился:

- Probabilistic Graphical Models 1: Representation.

- Applied Plotting, Charting & Data Representation in Python.

- Построение выводов по данным.

- и еще много чего, все не упомнишь, а Coursera перестала выдавать халявные сертификаты. :)

- Probabilistic Graphical Models 1: Representation.

- Книги читал, в основном, по прогнозированию и геостатистике — таковы были темы года. В следующем году, скорее всего, будут нейронные сети, байесовские модели и гео-пространственные методы. Из художки затарился Акуниным и Сапковким.

- Побывал с друзьями в Калуге.

- Сделал ремонт на кухне.

- Нарисовал несколько картин по номерам — пока не надоело.

суббота, 31 декабря 2016 г.

Итоги 2016 года

Вперед! :)

- Публикации - много чего по мелочи:

- Артюхин В. В. Анализ действующей методики оценки эффективности государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предложения по ее корректировке // Проблемы анализа риска, том 13, 2016, № 1. – ISSN 1812-5220. – С 24–31.

- Чяснавичюс Ю. К., Артюхин В. В. Государственно-частное партнерство как инструмент снижения риска бедствий // «Глобальные тенденции рисков и приоритеты международного сотрудничества». Тезисы конференции. 22 сентября 2016г., г.Астрахань. – МЧС России. – 2016.

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. О генерализованных критериях оценочных показателей // «Глобальные тенденции рисков и приоритеты международного сотрудничества». Тезисы конференции. 22 сентября 2016г., г.Астрахань. – МЧС России. – 2016.

- Артюхин В. В., Чяснавичюс Ю. К. О перспективах государственно-общественного управления в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций // Материалы Международной научно-практической конференции «Комплексные проблемы техносферной безопасности», г. Воронеж, 11-12 ноября 2016 г.

- Артюхин В. В. Анализ действующей методики оценки эффективности государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предложения по ее корректировке // Проблемы анализа риска, том 13, 2016, № 1. – ISSN 1812-5220. – С 24–31.

- Публикация - крупняк:

- Соколов Ю. И., Токарева Е. А., Корнейчук Л. В., Храпов А. Ю., Колесников А. В., Карпов В. В., Морозова О. А., Артюхин В. В., Сосунов И. В. Страхование от чрезвычайных ситуаций: Монография / Под общ. ред. С. И. Воронова / МЧС России. М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. – 292 с. – ISBN 978-5-93970-150-1. Вдобавок монография была переработана в учебное пособие и 29 декабря пришла новость о том, что оно получило гриф МЧС России "Допущено в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений". Пустячок, а приятно.

- «Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году», раздел 6.7 «Страхование и социальная поддержка населения». Это как обычно.

- В этом году было совершенно "безобразное" количество запросов от центрального аппарата и, через него, от других министерств и ведомств по куче вопросов. В частности, были разработаны следующие документы:

- ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на предложение ООО «Продуктивные Технологические Системы» по вопросу применения "Интернета вещей". Вердикт: "Согласно материалам предложения и представленной схеме работы системы, построенной на основе программного обеспечения ООО «Продуктивные Технологические Системы» указанная система во всех случаях будет дублировать функциональность имеющихся на объекте систем мониторинга".

- Заключение с предложениями по информации, необходимой к включению в опросный лист, полученный в рамках обращения Минприроды России от 14.01.2016 по вопросу разработки проекта руководящего документа по безопасности и планированию землепользования. Вердикт: "ответы на большинство вопросов касаются сферы деятельности и задач непосредственно Минприроды России (политика землепользования, планирование землепользования и т. д.), в некоторых случаях – других ведомств (например, Минздрава России в части, касающейся санитарно-защитных зон) и не относятся к сфере компетенции МЧС России или института".

- Заключение с предложениями для доработки паспорта показателя состояния национальной безопасности в Российской Федерации «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и численность погибшего в них населения», включая критические значения подпоказателей. Я умираю с этих формулировок!

- Заключение по «Проекту рекомендаций касательно стратегий финансирования риска стихийных бедствий». Выдержка: "Перечисленные недостатки наносят катастрофический урон содержанию и смыслу документа, эффективно ликвидируя возможность его предметного анализа, по уровню качества перевода документ не может соответствовать статусу официального или конструктивно рассматриваться в данном ключе. Неприменим, поскольку терминология противоречит принятой российской, термины используются вольно и вольно же заменяются, что делать с этим документом и в каких правовых рамках – совершенно непонятно. В остальном документ без пояснений представляет собой набор общих фраз."

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ по возможной позиции Российской Федерации по тематике «климатической миграции».

- Предложения по нормативному регулированию одоризации бытового газа.

- Заключение о ходе и результатах выполнения в 2015 году мероприятий, предусмотренных пунктом 65 плана действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 г. Выдержка: "В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 01.12.2014 «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» финансирование федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» было прекращено. Как следствие, мероприятия, отвечающие приведенному выше описанию, в 2015 году не проводились."

- было и многое другое.

- ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на предложение ООО «Продуктивные Технологические Системы» по вопросу применения "Интернета вещей". Вердикт: "Согласно материалам предложения и представленной схеме работы системы, построенной на основе программного обеспечения ООО «Продуктивные Технологические Системы» указанная система во всех случаях будет дублировать функциональность имеющихся на объекте систем мониторинга".

- Раза три отстоял на разных выставках в рамках представления нашей экспозиции. Один раз это было в здании Совета Федерации.

- Научно-исследовательские работы:

- НИР «Разработка предложений по нормативно-правовому и методическому обеспечению создания системы учета экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» (пункт 1.4-3/Б1 Плана НИОКР МЧС России на 2016 год)».

- НИР «Поддержка Сендайской рамочной программы» (или как-то так - там был мой кусок по оценке исходного состояния рисков ЧС по регионам, но я в общую картину, честно признаюсь, не сильно вникал).

- НИР «Разработка предложений по нормативно-правовому и методическому обеспечению создания системы учета экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» (пункт 1.4-3/Б1 Плана НИОКР МЧС России на 2016 год)».

- Удостоился быть награжденным медалью МЧС России "За содружество во имя спасения".

- Ах, да! Стал в апреле начальником отдела Оценки рисков и международной координации. Должность стала выше, ответственности стало больше - денег стало меньше! :)

- Посетил мероприятие Geek Picnic 2016. Прикольно, но целевая аудитория, все-таки, моложе. Увы мне!

- Поучился:

- Bayesian Statistics: From Concept to Data Analysis - Coursera.

- Hadoop. Система для обработки больших объемов данных - stepic.org.

- Функциональное программирование на языке Haskell - stepic.org. Никогда! НИКОГДА БОЛЬШЕ! :)

- Нейронные сети - stepic.org.

- A Resilient Future: Science and Technology for Disaster Risk Reduction - edX.

- Bayesian Statistics: From Concept to Data Analysis - Coursera.

- Почитал книжек, наткнулся на жесткую математику:

- Category Theory for the Sciences

- Probabilistic Graphical Models

- Category Theory for the Sciences

- Был в Театре им. Моссовета на "Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда" - потрясающе (в хорошем смысле)!

воскресенье, 4 сентября 2011 г.

Редакторские будни: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Одним из ключевых показателей, широко использующимся во всём мире для оценки работы исследователей и научных коллективов, является индекс цитирования . Впервые идея индекса цитирования была предложена Ю. Гарфилдом в 1955 году. Индекс цитирования (или цитируемости) ученого или научного коллектива – это количество распределенных по годам ссылок на работы этого ученого или коллектива в целом. Индекс цитирования научного журнала – это количество распределенных по годам ссылок на статьи из данного журнала.

Оценить влияние ученого или организации на мировую науку, определить качество проведенных научных исследований дают возможность, например, статистические данные указателей Science Citation Index (SCI) и Journal Citation Reports (JCR), выпускаемые Институтом научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI) в Филадельфии (в 1992 году ISI был приобретен компанией Thomson Corporation, а на сегодняшний день является частью Thomson Reuters – компании, созданной 17 апреля 2008 года, в результате слияния Thomson Corporation и Reuters Group PLC). Индекс цитирования SCI (или его интернет-версия Web of Science - WOS) содержит библиографические описания всех статей из обрабатываемых научных журналов и отражает в основном публикации по фундаментальным разделам науки в ведущих международных и национальных журналах.

Указатель цитируемости журналов JRC определяет информационную значимость научных журналов. Признано, что импакт-фактор журнала – это один из формальных критериев, по которому можно сопоставлять уровень научных исследований в близких областях знаний. При присуждении грантов, выдвижении на научные премии (включая Нобелевскую) эксперты непременно обращают внимание на наличие у соискателя публикаций в журналах, охватываемых JCR. Импакт-фактор журнала это дробь, знаменатель которой равен числу статей, опубликованных в журнале в течение заданного периода (обычно это период в два года или пять лет), а числитель – число ссылок (сделанных за этот же период в различных источниках) на эти статьи. Значения импакт-фактора, вычисленные таким образом на основании данных за некоторый период, издатели JCR относят, как правило, к году, непосредственно следующему за этим периодом. Например, если импакт-фактор рассчитывался по данным за период 2002–2003 гг., в JCR об этом будет говориться как об импакт-факторе 2004 года.

Страны с существенным научным потенциалом активно используют библиометрические показатели при оценке результатов научной деятельности. Использование импакт-фактора в качестве критерия для оценки журнала основывается на том естественном предположении, что журнал, публикующий значительное число статей, на которые активно ссылаются другие ученые, заслуживает особого внимания. При этом подразумевается, что чем выше значение импакт-фактора, тем выше научная ценность, авторитетность журнала.

Для отбора научной периодики в ISI разработана довольно сложная методика, учитывающая большое количество качественных и количественных факторов и их взаимосвязи. В 2011 году в реестре JCR содержатся сведения о более чем 9100 научных журналов по 220 дисциплинам из 78 стран мира. При этом доля российских журналов невелика – это журналы, в основном издаваемые на английском языке или имеющие английскую версию. В то же время только список российских рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, составляет более 2000 наименований (2063 журнала в версии списка от 25 февраля 2011 г.), а общее число научных журналов, издаваемых в России, по крайней мере, в несколько раз больше.

Относительно небольшой процент российских журналов, представленных в SCI, объясняется не только уровнем этих журналов или общим уровнем развития науки в России, но и целым рядом других объективных и субъективных причин:

Для обеспечения науко- и библиометрических исследований российской науки в рамках Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU с середины 2005 года начала создаваться база данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). С от 7 марта 2008 г. согласно Решению Президиума Высшей аттестационной комиссии действует система формальных требований (критериев) для отбора изданий при включении в Перечень ВАК. В частности, журнал должен быть в обязательном порядке представлен в Российском индексе научного цитирования, а полнотекстовая электронная версия издания должна быть опубликована и доступна в сети Интернет в свободном или платном доступе.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2000 российских научно-технических журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе.

Для анализа публикаций российских ученых в зарубежных и переводных российских журналах можно использовать данные SCI, а для основной массы российских журналов – РИНЦ. eLIBRARY.RU и РИНЦ позволяют:

И еще одно. Интерфейс eLIBRARY.RU плох, омерзителен и неудобен настолько, что он, с моей точки зрения, за гранью спасения, а также за гранью добра и зла. Его невозможно исправить какими-то точечными воздействиями - его нужно перечеркивать жирным красным крестом и строить заново, исходя из того, что нужно людям, которые зашли на сайт, а не из структуры тамошней базы данных. Самое простое (чтобы не быть голословным): автор при входе в систему наверняка сразу захочет увидеть, сколько его публикаций содержится в базе, и каковы его статистические показатели, изменились ли они с последнего входа. Вывести эти показатели можно легко и просто хотя бы там, где сейчас располагается таблица с ненужными параметрами сессии. Далее, кнопки "Новый запрос" и "Искать в найденном" традиционно привязываются к полю самого запроса, а не выделяются в столбец вместе с совершенно несвязанными с запросом ссылками на действия. Это так - мелочи, которые, увы, общей картины не исправят, и это не полноценный анализ сайта, а лишь выражение мнения человека, которому на этом сайте приходится часто бывать. Если бы это был полноценный анализ, он занял бы страниц 20, и слова, выражающие одобрение, в нем бы не попадались.

Оценить влияние ученого или организации на мировую науку, определить качество проведенных научных исследований дают возможность, например, статистические данные указателей Science Citation Index (SCI) и Journal Citation Reports (JCR), выпускаемые Институтом научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI) в Филадельфии (в 1992 году ISI был приобретен компанией Thomson Corporation, а на сегодняшний день является частью Thomson Reuters – компании, созданной 17 апреля 2008 года, в результате слияния Thomson Corporation и Reuters Group PLC). Индекс цитирования SCI (или его интернет-версия Web of Science - WOS) содержит библиографические описания всех статей из обрабатываемых научных журналов и отражает в основном публикации по фундаментальным разделам науки в ведущих международных и национальных журналах.

Указатель цитируемости журналов JRC определяет информационную значимость научных журналов. Признано, что импакт-фактор журнала – это один из формальных критериев, по которому можно сопоставлять уровень научных исследований в близких областях знаний. При присуждении грантов, выдвижении на научные премии (включая Нобелевскую) эксперты непременно обращают внимание на наличие у соискателя публикаций в журналах, охватываемых JCR. Импакт-фактор журнала это дробь, знаменатель которой равен числу статей, опубликованных в журнале в течение заданного периода (обычно это период в два года или пять лет), а числитель – число ссылок (сделанных за этот же период в различных источниках) на эти статьи. Значения импакт-фактора, вычисленные таким образом на основании данных за некоторый период, издатели JCR относят, как правило, к году, непосредственно следующему за этим периодом. Например, если импакт-фактор рассчитывался по данным за период 2002–2003 гг., в JCR об этом будет говориться как об импакт-факторе 2004 года.

Страны с существенным научным потенциалом активно используют библиометрические показатели при оценке результатов научной деятельности. Использование импакт-фактора в качестве критерия для оценки журнала основывается на том естественном предположении, что журнал, публикующий значительное число статей, на которые активно ссылаются другие ученые, заслуживает особого внимания. При этом подразумевается, что чем выше значение импакт-фактора, тем выше научная ценность, авторитетность журнала.

Для отбора научной периодики в ISI разработана довольно сложная методика, учитывающая большое количество качественных и количественных факторов и их взаимосвязи. В 2011 году в реестре JCR содержатся сведения о более чем 9100 научных журналов по 220 дисциплинам из 78 стран мира. При этом доля российских журналов невелика – это журналы, в основном издаваемые на английском языке или имеющие английскую версию. В то же время только список российских рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, составляет более 2000 наименований (2063 журнала в версии списка от 25 февраля 2011 г.), а общее число научных журналов, издаваемых в России, по крайней мере, в несколько раз больше.

Относительно небольшой процент российских журналов, представленных в SCI, объясняется не только уровнем этих журналов или общим уровнем развития науки в России, но и целым рядом других объективных и субъективных причин:

- Языковый барьер. ISI в основном ориентируется на англоязычные журналы или, по крайней мере, журналы, предоставляющие библиографию и аннотации статей на английском языке.

- На отбор журналов влияет также и качество самих журналов, их соответствие мировым стандартам: регулярность выхода, наличие пристатейной библиографии, срок от подачи статьи до ее публикации. Цитируемость также зависит от наличия и доступности полнотекстовых электронных версий журналов.

- Особенности научного развития в разных областях. Существуют целые направления науки, которые развиваются относительно локализовано и в определенной степени замкнуты в рамках страны или региона. Особенно это ярко проявляется в некоторых областях общественных и гуманитарных наук.

- Стоимость зарубежных систем даже при подписке в составе консорциума составляет значительные суммы, что для большинства российских организаций просто неприемлемо.

Для обеспечения науко- и библиометрических исследований российской науки в рамках Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU с середины 2005 года начала создаваться база данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). С от 7 марта 2008 г. согласно Решению Президиума Высшей аттестационной комиссии действует система формальных требований (критериев) для отбора изданий при включении в Перечень ВАК. В частности, журнал должен быть в обязательном порядке представлен в Российском индексе научного цитирования, а полнотекстовая электронная версия издания должна быть опубликована и доступна в сети Интернет в свободном или платном доступе.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2000 российских научно-технических журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе.

Для анализа публикаций российских ученых в зарубежных и переводных российских журналах можно использовать данные SCI, а для основной массы российских журналов – РИНЦ. eLIBRARY.RU и РИНЦ позволяют:

- анализировать статистику публикационной активности отдельных авторов, авторских коллективов, организаций и журналов;

- находить публикации, цитируемые в отдельно взятой статье;

- находить публикации, цитирующие статью;

- осуществлять поиск библиографии по теме или предмету;

- просматривать сведения о журналах, авторах публикаций и организациях, в которых они работают.

И еще одно. Интерфейс eLIBRARY.RU плох, омерзителен и неудобен настолько, что он, с моей точки зрения, за гранью спасения, а также за гранью добра и зла. Его невозможно исправить какими-то точечными воздействиями - его нужно перечеркивать жирным красным крестом и строить заново, исходя из того, что нужно людям, которые зашли на сайт, а не из структуры тамошней базы данных. Самое простое (чтобы не быть голословным): автор при входе в систему наверняка сразу захочет увидеть, сколько его публикаций содержится в базе, и каковы его статистические показатели, изменились ли они с последнего входа. Вывести эти показатели можно легко и просто хотя бы там, где сейчас располагается таблица с ненужными параметрами сессии. Далее, кнопки "Новый запрос" и "Искать в найденном" традиционно привязываются к полю самого запроса, а не выделяются в столбец вместе с совершенно несвязанными с запросом ссылками на действия. Это так - мелочи, которые, увы, общей картины не исправят, и это не полноценный анализ сайта, а лишь выражение мнения человека, которому на этом сайте приходится часто бывать. Если бы это был полноценный анализ, он занял бы страниц 20, и слова, выражающие одобрение, в нем бы не попадались.

Редакторские будни: подготовки материалов для электронных публикаций

Материалы конференций (тезисы докладов) и электронных журналов публикуются, как правило, в одном из или одновременно в двух форматах: HTML и PDF (от англ. Portable Document Format – кроссплатформенный формат электронных документов, созданный фирмой Adobe Systems). Формат PDF является постраничным, предназначенным в большинстве случаев для последующей распечатки. Если же предполагается, что статья или другая работа будет опубликована в формате HTML, то есть в формате «родном» для Интернета, следует обратить внимание на ряд нюансов, связанных с его природой:

Ctrl+Shift+Space (Пробел) . Чтобы увидеть неразрывные пробелы в документе Word, необходимо включить отображение скрытых символов форматирования (Панель меню Главная -> ¶ или сочетание клавиш Ctrl+Shift+8 ). Неразрывные пробелы выглядят как кружочки. Кроме того, в редакторах Word и OpenOffice.org имеется и неразрывный минус (Ctrl+Shift+Минус ), как правило, применяемый в качестве дефиса (или наоборот - дефис в качестве минуса) и трактуемый по аналогии с неразрывным пробелом.

Если форматирование производится непосредственно в HTML-редакторе, то можно применять тег <nobr> / </nobr> для обозначения неразрывного диапазона. Перенос внутри такого диапазона не выполняется, сколько бы там ни было пробелов, тире и дефисов.

Также полезно помнить, что существует аж четыре вида черточек (дефис, минус, короткое тире и длинное тире), имеющих каждая свое применение, свои способы вставки в редакторах и обозначения в HTML. Более подробную информацию о них можно посмотреть в §62 и §97 «Ководства» Артемия Лебедева (чтобы уж мне тут совсем не расплываться мыслью по древу).

- Статьи в HTML публикуются одной страницей, без разрывов, поэтому при подготовке статьи нет смысла вставлять пустые абзацы для того, чтобы в текстовом процессоре страница смотрелась красиво. По той же причине нет необходимости перетаскивать по тексту рисунки в попытке полностью заполнить все страницы.

- Любая HTML-страница по возможности должна иметь наименьший размер (для быстрой загрузки), поэтому в противовес изображениям, подготавливаемым для печати, для которых первично наилучшее качество, для изображений в составе электронной публикации первичен по возможности меньший объем (меньшее разрешение и/или размер по вертикали/горизонтали).

- Страница в браузере выглядит по-разному в зависимости от того, какое разрешение экрана и размер окна браузера выставлены на компьютере каждого отдельного пользователя, просматривающего эту страницу. Здесь снова контраст с бумажными публикациями: в случае последних верстальщик знает, что сверстанная им страница будет одинаково смотреться на всех отпечатанных копиях. Разные браузеры по-разному ведут себя, например, при переносе слов на следующую строку, что может вызывать нежелательные последствия, а верстальщик, не имея возможности протестировать каждую статью (страницу) на всем множестве параметров среды отображения (во всех браузерах, со всеми разрешениями и т.д.), не в силах эти последствия предотвратить. В частности, на строчке не должны оставаться инициалы, если дальше следует фамилия, одно- двух- и некоторая часть трехбуквенных слов, цифры года или часть телефонного номера; длинное тире должно оставаться на строчке; предлоги и союзы привязываются к следующему за ними слову, а частицы – к предыдущему (хотя строгих правил по поводу переноса слов нет, все они носят рекомендательный характер). В этом случае автору самому разумно использовать такие инструменты редактирования, как «неразрывный пробел», «неразрывный дефис» и «неразрывный диапазон».

Если форматирование производится непосредственно в HTML-редакторе, то можно применять тег <nobr> / </nobr> для обозначения неразрывного диапазона. Перенос внутри такого диапазона не выполняется, сколько бы там ни было пробелов, тире и дефисов.

Также полезно помнить, что существует аж четыре вида черточек (дефис, минус, короткое тире и длинное тире), имеющих каждая свое применение, свои способы вставки в редакторах и обозначения в HTML. Более подробную информацию о них можно посмотреть в §62 и §97 «Ководства» Артемия Лебедева (чтобы уж мне тут совсем не расплываться мыслью по древу).

Редакторские будни: обращение в издательство

Книга (учебник, монография и т.д.) может быть опубликована либо издательством, либо самостоятельно автором через типографию. В зависимости от выбранного (и доступного) пути автору необходимо пройти разные этапы от идеи / «сырого» материала до получения конечного результата.

В случае, если за публикацию книги берется издательство путь оказывается длиннее по времени, но дешевле. Любое издательство размещает на своем сайте информацию для авторов: требования к оформлению рукописей, адреса электронной и традиционной почты сотрудника или отдела, принимающего предложения по изданию книги, а также шаблоны документов, которые автор должен направить в издательство, чтобы его предложение было рассмотрено. Как правило, формулируя свое предложение, автор должен предоставить следующую информацию о книге (формат представления может меняться от издательства к издательству):

Сервис -> Статистика , в версии 2007 и 2010 – по командам Рецензирование -> Статистика , в OpenOffice.org Writer 3 – по командам Сервис -> Количество слов .

Кроме того, автору или авторам зачастую необходимо предоставить информацию о себе, включая контактные данные, ученые степени и звания, список предыдущих наиболее значимых опубликованных книг (в понимании издательства это означает издания, отпечатанные и разошедшиеся наибольшим тиражом), а также, что немаловажно, описание методов, которыми сам автор или авторский коллектив может способствовать маркетингу книги.

В случае достижения договоренности между авторами и издательством последнее берет на себя затраты все по опубликованию книги, либо эти затраты, как и будущие доходы, делятся между издательствами и автором в некоторых, закрепленных договором пропорциях.

При передаче материала в издательство помимо соблюдения его требований к оформлению рукописей (традиционно прикрепляемых к договору), рекомендаций, данных ранее в разделе о публикациях в журналах, необходимо помнить о том, что книга по сравнению со статьей – произведение значительно более сложное по структуре. Структура (главы, разделы, сноски, указатели, таблицы, рисунки и т.д.) должны либо четко прослеживаться по электронному документу, либо оформлены тегами (например «здесь рисунок из файла 3.1.jpg»). Если при оформлении рукописи, автор использует встроенные стили для оформления заголовков разных уровней, то структуру документа можно увидеть по команде менюВид -> Схема документа в Microsoft Word или Вид -> Навигатор в OpenOffice.org Writer 3.

Различную помощь в поиске издателя, а также редактора, корректора и работы для редактора и корректора могут оказать профильные сообщества в Интернете. Мне использовать их для этого не доводилось, зато начитался я о перипетиях взаимоотношений между авторами и всеми остальными вдоволь.

В случае, если за публикацию книги берется издательство путь оказывается длиннее по времени, но дешевле. Любое издательство размещает на своем сайте информацию для авторов: требования к оформлению рукописей, адреса электронной и традиционной почты сотрудника или отдела, принимающего предложения по изданию книги, а также шаблоны документов, которые автор должен направить в издательство, чтобы его предложение было рассмотрено. Как правило, формулируя свое предложение, автор должен предоставить следующую информацию о книге (формат представления может меняться от издательства к издательству):

- название;

- введение к книге и / или несколько глав из нее;

- назначение предмета книги и его текущее состояние;

- категория книги (учебник, справочник, руководство, пособие, задачник и т.д.);

- целевая аудитория книги (включая необходимый уровень подготовки читателя);

- аннотация (от 200 до 500 слов);

- практическая значимость книги;

- конкурирующие книги и особенности книги автора по сравнению с аналогами;

- может ли книга использоваться как учебник / учебное пособие (большинство издательств отдают предпочтение книгам, имеющим гриф учебно-методического объединения по той или иной специальности);

- количественные данные: объем в авторских листах (1 авторский лист равен 40 000 знаков, включая пробелы), степень готовности рукописи в процентах, количество и цветность иллюстраций, количество таблиц, снимков экрана, листингов и т.д.;

- подразумевается ли поставка в комплекте с книгой CD или DVD-дисков (с данными, видео или аудиоматериалами).;

- в некоторых случаях издательство уже на этапе первого обращения автора требует предоставить подробный план-проспект книги с ее подробным оглавлением и указанием объема в авторских листах каждой главы и раздела (такой документ в любом случае нужно будет создавать, но чаще на более поздних этапах общения между автором и издательством).

Кроме того, автору или авторам зачастую необходимо предоставить информацию о себе, включая контактные данные, ученые степени и звания, список предыдущих наиболее значимых опубликованных книг (в понимании издательства это означает издания, отпечатанные и разошедшиеся наибольшим тиражом), а также, что немаловажно, описание методов, которыми сам автор или авторский коллектив может способствовать маркетингу книги.

В случае достижения договоренности между авторами и издательством последнее берет на себя затраты все по опубликованию книги, либо эти затраты, как и будущие доходы, делятся между издательствами и автором в некоторых, закрепленных договором пропорциях.

При передаче материала в издательство помимо соблюдения его требований к оформлению рукописей (традиционно прикрепляемых к договору), рекомендаций, данных ранее в разделе о публикациях в журналах, необходимо помнить о том, что книга по сравнению со статьей – произведение значительно более сложное по структуре. Структура (главы, разделы, сноски, указатели, таблицы, рисунки и т.д.) должны либо четко прослеживаться по электронному документу, либо оформлены тегами (например «здесь рисунок из файла 3.1.jpg»). Если при оформлении рукописи, автор использует встроенные стили для оформления заголовков разных уровней, то структуру документа можно увидеть по команде меню

Различную помощь в поиске издателя, а также редактора, корректора и работы для редактора и корректора могут оказать профильные сообщества в Интернете. Мне использовать их для этого не доводилось, зато начитался я о перипетиях взаимоотношений между авторами и всеми остальными вдоволь.

Редакторские будни: мини-разъяснения о "Перечне ВАК"

Некоторое время назад начинал писать книгу о применении ИТ в науке и смежных вопросах, но, видимо, не судьба ей увидеть свет (ее выход на работе все отодвигают, отодвигают куда-то), так что решил опубликовать наработанные заметки в блоге - может, кому пригодится. Поскольку предназначались заметки для книги, стиль несколько более формален, чем обычно, прошу прощения за это.

Содержание «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» регулярно обновляется, изменяются и подходы к его формированию, критерии включения или исключения из него журналов. На момент составления данного материала последней версией перечня является версия от 17 июня 2011 года.

В последнее время в перечне все в большем количестве появляются электронные журналы, что говорит об их признании в качестве полноценных научных. Участие журнала в одной или нескольких международных базах цитирования: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris является достаточным условием для включения в Перечень ВАК.

Статья считается «ваковской» и засчитывается при защите диссертации, только если журнал был включен в Перечень на момент публикации статьи, а не на момент подачи материала или составления списка публикаций автора.

Согласно разъяснению ВАК, в соответствии с п. 11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» материалы всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов не входят в Перечень, даже если опубликованы в виде приложений к журналам из Перечня. Такие публикации могут быть засчитаны при защите диссертации, но решения о возможности отнесения сборников статей (а также монографий) к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень, принимаются на заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотрении поступивших в установленном порядке диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

В настоящее время все журналы рекомендованы как для кандидатских, так и для докторских диссертаций. Также журналы не подразделяются по научным специальностям. Для того чтобы публикация по определенной специальности была засчитана ВАК, в опубликовавшем статью журнале должны быть эксперты по этой специальности для объективной оценки статьи институтом рецензирования данного издания. При выборе журнала следует также ориентироваться на информацию о нем, чаще всего представленную редакцией в Интернете.

Содержание «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» регулярно обновляется, изменяются и подходы к его формированию, критерии включения или исключения из него журналов. На момент составления данного материала последней версией перечня является версия от 17 июня 2011 года.

В последнее время в перечне все в большем количестве появляются электронные журналы, что говорит об их признании в качестве полноценных научных. Участие журнала в одной или нескольких международных базах цитирования: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris является достаточным условием для включения в Перечень ВАК.

Статья считается «ваковской» и засчитывается при защите диссертации, только если журнал был включен в Перечень на момент публикации статьи, а не на момент подачи материала или составления списка публикаций автора.

Согласно разъяснению ВАК, в соответствии с п. 11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» материалы всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов не входят в Перечень, даже если опубликованы в виде приложений к журналам из Перечня. Такие публикации могут быть засчитаны при защите диссертации, но решения о возможности отнесения сборников статей (а также монографий) к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень, принимаются на заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотрении поступивших в установленном порядке диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

В настоящее время все журналы рекомендованы как для кандидатских, так и для докторских диссертаций. Также журналы не подразделяются по научным специальностям. Для того чтобы публикация по определенной специальности была засчитана ВАК, в опубликовавшем статью журнале должны быть эксперты по этой специальности для объективной оценки статьи институтом рецензирования данного издания. При выборе журнала следует также ориентироваться на информацию о нем, чаще всего представленную редакцией в Интернете.

понедельник, 18 октября 2010 г.

Шестая ежегодная конференция «Разработка ПО 2010»

C 11 по 15 октября в Москве в Культурном центре ГУ-ВШЭ и во Дворце культуры МГТУ им. Н. Э.Баумана проходила Шестая ежегодная конференция «Разработка ПО 2010» (CEE SECR 2010).

Обилие интересных докладов российских и зарубежных ученых и специалистов ИТ-компаний на актуальные темы («облака», безопасность, семантические технологии, прогнозирование ошибок, внедрение, интеграция, 3D, рецензирование требования, интернационализация, юзабилити, RAD, сервисно-ориентированная архитектура и многое другое), круглых столов, партнеров конференции (в число которых вошла и МОО «Информация для всех») не поддается перечислению (со списком прошедших мероприятий можно ознакомиться на сайте конференции). На мой взгляд, конференция претендует на звание «Самого значительного события» такого рода в 2010 году.

Было приятно отметить, что темы, рассматривавшиеся в большинстве докладов, в том или ином виде поднимались и в аналитическим материалах нашего портала (в том числе вашим покорным слугой). Это означает две вещи:

От звезд, а точнее от личностей легендарных, оказавших большое влияние на то или иное явление (как Б.Страуструп на программирование), всегда хочется напутствия и каких-то откровений. Поэтому, когда мне выдалась возможность лично пообщаться с Бьерном, я не мог не задать два очень долго мучивших меня как работника образования с большим стажем вопроса.

Вопрос 1: Считаете ли вы C++ хорошим языком в качестве первого изучаемого языка программирования (обратите внимание, что речь шла о C++, а не о C или C/C++ - у нас в вузах часто их перемешивают, что в корне неверно)?

Ответ: Да, я считаю, что он хорош для этого – я обучил ему как первому языку около 3000 студентов, так что знаю, что это можно делать. Это сложно, язык сложен, но программирование в принципе сложное дело – нельзя обучить ему за месяц или полгода, нельзя за этот период стать отличным специалистом. Многим хочется, чтобы было можно, но это нереально.

Вопрос 2: Считаете ли Вы, что изучение Ассемблера при обучении программированию по-прежнему необходимо?

Ответ: Безусловно. Это может и не быть Ассемблер, но программист должен понимать, как работает машина. Если он этого не понимает, то те вещи, которые он программирует на более высоком уровне выглядят для него в каком-то смысле как волшебство, а это неправильно. Другой важный момент – это специализация: я считаю, что программисты должны быть разными – один специализируется по интерфейсам пользователя, другой – по сетевому взаимодействию и так далее, и эту специализацию нужно принимать в расчет уже при обучении.

Резюме: несколькими фразами мэтр укрепил мою уверенность в справедливости того, что я сам много лет пытаюсь донести до работников образования (с переменным успехом и за исключением момента с C++ в качестве первого языка программирования – я все-таки считаю, что есть более удачные варианты… но опять-таки, как и отметил мой глубокоуважаемый собеседник, программисты бывают разные). Спасибо организаторам за интересную во всех отношениях конференцию.

Обилие интересных докладов российских и зарубежных ученых и специалистов ИТ-компаний на актуальные темы («облака», безопасность, семантические технологии, прогнозирование ошибок, внедрение, интеграция, 3D, рецензирование требования, интернационализация, юзабилити, RAD, сервисно-ориентированная архитектура и многое другое), круглых столов, партнеров конференции (в число которых вошла и МОО «Информация для всех») не поддается перечислению (со списком прошедших мероприятий можно ознакомиться на сайте конференции). На мой взгляд, конференция претендует на звание «Самого значительного события» такого рода в 2010 году.

Слева – Артюхин В.В. (загораживает собой логотип МОО на баннере CEE SECR 2010), справа – Семёнов И.А. – заместитель начальника отдела интерфейсов и приложений компании "Контент Мастер" (где еще могли спонтанно встретиться два старых друга-программиста?)

Было приятно отметить, что темы, рассматривавшиеся в большинстве докладов, в том или ином виде поднимались и в аналитическим материалах нашего портала (в том числе вашим покорным слугой). Это означает две вещи:

- Мы в курсе важных событий.

- События и тенденции, которые мы считаем важными, и являются таковыми для отрасли разработки ПО и информационных технологий в целом – бьем без промаха.

Справа - Бьерн Страуструп (в кроссовках, освещающих путь в будущее программирования), слева – В. Артюхин

От звезд, а точнее от личностей легендарных, оказавших большое влияние на то или иное явление (как Б.Страуструп на программирование), всегда хочется напутствия и каких-то откровений. Поэтому, когда мне выдалась возможность лично пообщаться с Бьерном, я не мог не задать два очень долго мучивших меня как работника образования с большим стажем вопроса.

Вопрос 1: Считаете ли вы C++ хорошим языком в качестве первого изучаемого языка программирования (обратите внимание, что речь шла о C++, а не о C или C/C++ - у нас в вузах часто их перемешивают, что в корне неверно)?

Ответ: Да, я считаю, что он хорош для этого – я обучил ему как первому языку около 3000 студентов, так что знаю, что это можно делать. Это сложно, язык сложен, но программирование в принципе сложное дело – нельзя обучить ему за месяц или полгода, нельзя за этот период стать отличным специалистом. Многим хочется, чтобы было можно, но это нереально.

Вопрос 2: Считаете ли Вы, что изучение Ассемблера при обучении программированию по-прежнему необходимо?

Ответ: Безусловно. Это может и не быть Ассемблер, но программист должен понимать, как работает машина. Если он этого не понимает, то те вещи, которые он программирует на более высоком уровне выглядят для него в каком-то смысле как волшебство, а это неправильно. Другой важный момент – это специализация: я считаю, что программисты должны быть разными – один специализируется по интерфейсам пользователя, другой – по сетевому взаимодействию и так далее, и эту специализацию нужно принимать в расчет уже при обучении.